当方、ブライアン・イーノの取材で何度か通訳を担当させていただいたことがあります。そのご縁で、とてもありがたいことにゲイリー・ハストウィット監督のドキュメンタリー映画『Eno』のロンドン・プレミア上映に招待していただきました。

ハストウィット監督の前作である2018年公開の長編『Rams』(商業デザイン界の重鎮、ディーター・ラムスのドキュメンタリー)はイーノがオリジナル音楽を担当。恐らくそこからこの、ソロ・デビュー作『Here Comes The Warm Jets』のリリースから50年の年にふさわしい企画にゴー・サインが出たのだろう。ちなみにハストウィット監督は、若い頃に米インディの伝説的レーベル=SSTで働き、音楽関係の優れたドキュメンタリーも多数世に送り出したPlexifilm の共同設立者という経歴の人だ。道理で、同じ音楽好きとして、自分もこの映画の視点やセンスに自然に入り込めたわけだ。

――と書いたが、本作はある意味、「レヴューするのが不可能な作品」だとも言える。なぜならこの映画自体が、イーノがよく用いる「自動生成(generative)」のメソッドを使っているからだ。それはこのプレミアが「生の上映会(live screening)」と銘打たれていた点からも明らかだったのだが、実際に監督の説明を受けるまでは、どういう意味なのかいまいち飲み込めなかった。

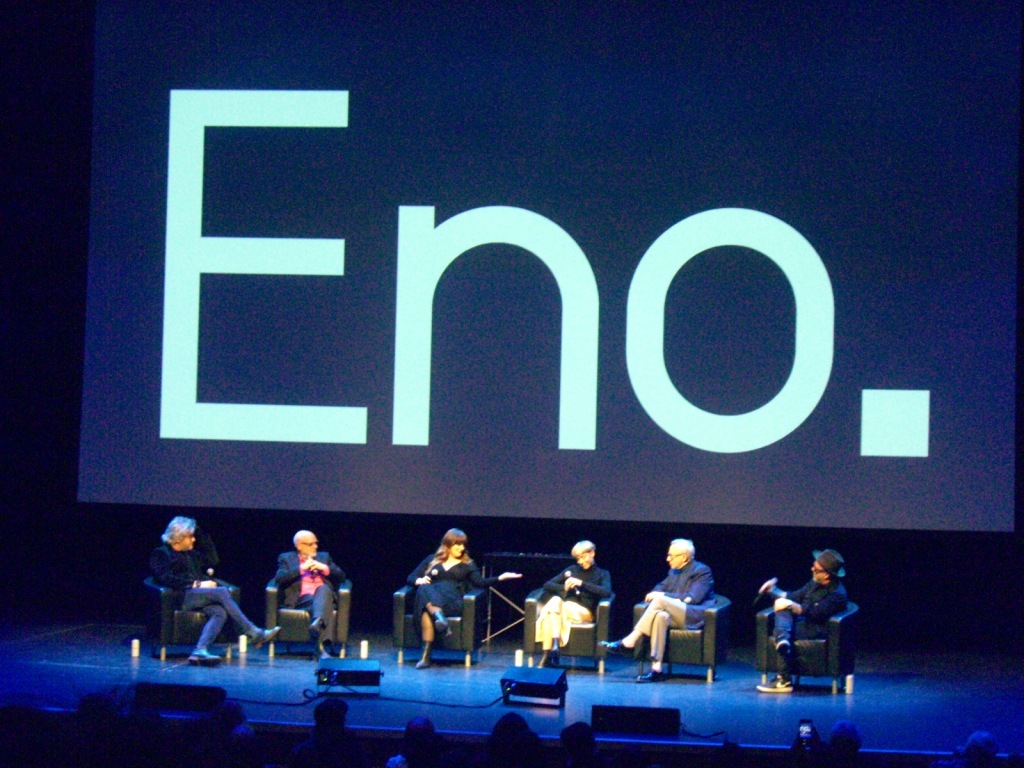

簡単に言えば、プールされた映像から自動生成のアルゴリズムがランダムにシーンを選び、「約90分」という枠の中で、その場で編集・再生されていく。上映会およびその後におこなわれた対談の司会者は「試算では、54 Quintillion(Quintillion=10×19乗)通りのヴァージョンが可能だそうです」と前振りで語っていたように、その結果は無限に近い。言い換えれば、筆者がこのプレミアで観たヴァージョンの『Eno』と完全に同じヴァージョンが上映される機会はまずないだろう、ということ。

ゆえに「生の上映会」ということになるし、ステージにはソフトウェア――「Brain One」と言う、粋なアナグラムの名称――を収めた装置(一見したところ昔の箱形シンセ風。ラップトップだと見映えがしないので、スウェーデンのデザイナーに特注して作ってもらったそうです:笑)が置かれ、監督とポスト・プロダクション担当者の2名がスイッチを押した途端に――映画は監督自身もまだ観たことのないヴァージョンを映し出していく。イーノ自身、対談の中で「これまで作られてきた自分に関するドキュメンタリーは、どれも好きではない。でも、本作に関与することにしたのはこのアイディアのせいだった」と語っていたが、実験的な、一種のアート作品であり、その意味でも実にイーノらしい映画と言える。

というわけで、いわゆる「ディレクターズ・カット」――たとえば映像ソフト化の際には、このソフトウェア付きでリリースすることも可能だろうが、さすがに一本に統一するのではないだろうか?――ではないので、レヴューはしにくいわけだが、少なくとも、筆者の観たヴァージョンの感想をざっと書いておこう。

プールされた映像の量はかなりのもの。本作向けの撮りおろしインタヴュー映像が主軸になっているが、過去のドキュメンタリーからの映像やテレビ・インタヴュー、各種アーカイヴ映像&写真がふんだんに盛り込まれている。子供時代の白黒写真から、グラム・ロック時代の70年代の粗いフィルム、80年代のハレーション気味なビデオ映像、レコーディング・セッションの私蔵映像等々、捉えられた対象の違いはもちろん、記録媒体の進化もまざまざと感じる。

イーノはもちろんたくさん出て来るが、関連アーティストやイーノの談話の中に登場する人物等もミックスされている。このヴァージョンで最も多く登場したのはボウイだったが、〝Heroes〟のプロモからBBCドキュメンタリー『Cracked Actor』まで幅広い。しかし、別の上映時にはボウイのクリップが用いられない可能性もあるわけで――それでもこれらの映像・画像のクリアランスはすべて取ったんだろうなと思うと、ちょっと気が遠くなる。(っていうかこれ、全部に字幕を付けるのも大変だろうなぁ……)

もうひとつユニークなのは、シークエンスが切り替わるたびに、記号やデータ数値の並ぶコンピュータ画面が数秒映るところ。最初に出てきた時は「プレイバックの不調か?」と思ったくらいだったが、恐らくあれらがアルゴリズムの「介入」で場面が変わる合図なのだろう。カチンコが残されたままの映像を観るようで、なかなか変わった体験だった。

しかし完全にランダムでカオティックな作品、というわけではない。ある程度イーノの歴史を知っている人であれば、このヴァージョンが子供時代〜現在へと、ゆるく時系列をたどり、要点となるアイディア(オブリーク・ストラテジーズ、アンビエント、自動生成他)やインスピレーションを押さえているのに気がついたはず。なので、イーノの音楽のいくつかが好きで、彼の思想や人となりをもっと知りたい、という人にも楽しめるユーザー・フレンドリーさはちゃんとある。制作者に聞かないと実際のところは分からないが、少なくともこのアルゴリズムには、基本的な作品の流れがあらかじめラフに指定されているのではないだろうか?

一方で、一種の「宝くじ」映画でもあると思う。上映後の対談で、イーノは「私が前回観たヴァージョンよりも、今夜は語りが多く、ポップで一般向けだったな」と感想を漏らしていた。筆者も割りと王道だと感じたが、一方で「え?」と感じる箇所もあった。たとえばララージに関する場面は結構長くて、「彼よりも話を聞きたい人は、他にもいるんですけど……」と思った。と同時に、少なくともボノの「語り」を聞かずに済んだんだから、良かったとしよう(短いけど、フリップ先生の絶品な演奏場面やデイヴィッド・バーンのカメオ登場もあったし)。つまり、上映されたヴァージョンと観る人間の相性がマッチしない可能性もゼロではない。なので、「ライヴを観に行くつもりで」映画を観るというコンセプトを楽しめる、遊び心のある人向け、と言えるかもしれない。

と同時に、「イーノの全仕事・作品を徹底的に網羅した」盤石な内容など――その歴史も活動の幅も、作品やコラボレーターの数も、とにかくポリマスな人なので――それこそ10話くらいのシリーズでもない限り(笑)、カバーし切れないだろう(非公認のイーノ・ドキュメンタリー『Brian Eno 1971-1977: The Man Who Fell To Earth』という作品は、150分近い)。そう考えれば、観るたびに文脈や視点、焦点の当たるポイントが推移するというこの作品のコンセプトは、イーノという変化し続ける多面体を捉える、ひとつの手法としては大いにありなのかもしれない。その意味では、上映終了後に、もう一回上映してもらい、どれくらいリミックス・ヴァージョンに「差」が生じるものなのか体験してみたいところだったが、さすがに90分の上映時間+対談30分ほどの後では会場の誰もがお尻が痛いわけで、そうもいかなかった。

ハストウィット監督は本作の発想の起点のひとつとして、「映画はなぜ、毎回観るたび同じでなくてはならないのか?」という点を挙げていた。これは思想実験〜問いかけとしては面白い。だがそこには、彼個人の映画制作者としての職業病も若干関わっているのかな、と感じた。というのも――これは映画に限らず、音楽や絵画、文章執筆でも同じだろうが――何かを作る人は、ほとんどの場合、細部を吟味し検討し、執拗に見直し、修正を加えたり編集を施すものだと思う。そうではない人もいるだろうが、自分は少なくともそうだし、その過程で作者は作品に「飽きて」しまう。

ミュージシャンにインタヴューすると、「いったんレコードを作ったら、あまり聴き返さない」という旨の回答をする人は案外多いが、それは「自分は常に前向き、過去は振り返らない」という潔い姿勢ばかりではなく、細部まで知り尽くしているので、聴いてもあまり楽しめない、という面もあるんじゃないかと思う。ゆえにハストウィット監督がこの、いくつもの可能性があって彼自身も毎回楽しめる、いわば「ルービック・キューブな映画」を思考したのは理解できる。と同時に、映画は実に情報量が多いメディアなので、何度も見返すことで新たな発見が生まれ、理解が深まったり、解釈が変化したりもすると筆者は信じているのだが(もちろん、1回観ただけで充分、な駄作も山ほどありますが)。

なので、やはりこの作品は一種の実験アート、しかも現時点では原則としてオープン・エンディング――たとえば、このプレミア上映の対談の映像が、今後の上映に用いられる映像のプールに加えられる可能性だってあるだろう――な「増殖する映画」……なのだが、よく考えると、そんなに先走った話でもないのかもしれない。DVDやブルーレイといった大容量メディアの普及のせいなのか(?)、「ディレクターズ・カット」とか「ノーカット版」とか、「オルタナティヴ・エンディング版」とか、色々ある(コッポラの『地獄の黙示録』、リドリー・スコットの『ブレード・ランナー』他)。その多くは監督側と映画会社の上映時間や内容をめぐる折衝・妥協から生まれた副産物だろうし、さすがに水平に流れる物語が基盤の一般的な商業映画では、『Eno』ほど大胆にシャッフルできないとは思う。しかしクリストファー・ノーランのように、映画の通常のナラティヴのフローを崩し、配置を変え、複数の視点を巧みに用いている監督もいるわけで。たとえば『Memento』に、複数ヴァージョンが生まれても不思議はないだろう。

そんな感じで、あれこれと思いが広がる上映会だった。個人的に印象に残ったシーンをいくつか挙げると:

① イーノのダイアリーの実物の数々。画面に映った限り、最も古いものは1972年のダイアリーだが、本人いわく14歳の頃からメモやアイディアをモールスキンみたいな手帳に書き留めてきたのだそうだ。中身は「日記=文字」とは限らず、イラストだったり、設計図だったり、はたまた買い物リストだったり、様々。イーノの言う通り、アイディアや考えを文字や図像にして書き留めると、その過程で整理され、頭に残りやすくなるのは本当だ。

②オブリーク・ストラテジーズのオリジナル版。手書きで、手作りの箱に収められている。こうした細部までへのこだわりは、「モノを作るのが好き」な人らしいですね。

③オムニコードの演奏場面。本当に楽しげ&嬉しそうで、イーノがいつも「遊び」を重視しているのがありありと伝わる。ついでに、スタジオで踊るシーンもあったけど、イーノは踊りが上手い。グルーヴ感がある人です。

④レコーディング・セッションの場面。いくつかあったけど、『My Squelchy Life』制作&発売延期の顛末や、『Small Craft on a Milk Sea』の光景は、比較的知名度の低いアルバムなぶん、逆に興味深かった。

⑤イーノの思い出話や考え方や名言の数々が、本人の口から語られる場面。この点は、実はいつも驚かされるのだが――その内容に驚くほどブレがない。子供時代の記憶、アートに目覚めたきっかけ、ビデオ・アート他の着想が生まれたきっかけ等々、おなじみのエピソードだな……と思いつつも、それだけイーノは乞われれば辛抱強く、繰り返し、同じことを語ってくれるということでもある。しかしやはり、何度聞いても楽しいのだ。それは文字で読むよりも、本人の声で語られるのを聞くのが楽しい、ということでもあるだろう。

⑥自然と戯れるイーノ。これは、アーカイヴ映像はもちろん本作向けの撮りおろし映像にも多く含まれていたが、大写しされる花の数々や、川に入り、庭の手入れにいそしみ、緑豊かな公園でドッグウォーカーを観察し、思索に耽る姿からは、彼が自然という「システム」にどれだけインスパイアされているかがうかがえた。このヴァージョンのラスト近くで、デイヴィッド・バーンがオブリーク・ストラテジーズをめくり、「Shut the Door. Go Outside」と指示を読み上げる場面があるが、その通り、イーノは自然との繫がりを忘れない人なのだ。

最後に余談のミーハー話:さすがに「プレミア」だけあって、セレブもちらほら客席に見かけました。まずは、スティーヴン・モリス&ジリアン・ギルバート夫妻。筆者も早めに着席した方だったが、彼らは既に座っていてセレブ客では一番のり(笑)。続いて、息子さんと共にピーター・ゲイブリエルが!!! これにはさすがに周囲もどよめいていて、携帯でこっそりスナップするお客もちらほら。それから、サーストン・ムーア(サーストンは、カフェ・オトでのライブ等、どこにでも出没するのであまりありがたみはない)。会場を出たところ、たまたま前を歩いていたのはピーター・ゲイブリエル。息子さんと談話しながら、彼はそのままフツーに、最寄りの地下鉄駅に消えたのでした。

建物の一部が布で覆われてます。クリストみたいだな。