これ、嘘だよね……?

信じたくない。落ち込んでしまう。

新作出るのに!!!!!

一昨日はピンク・ムーンの晩だった。もしかしたら見れるかな?と期待していたんですが、残念ながら曇り空でした。

そんなわけで『DUNE part 2』を鑑賞することにしたら、月ではなく砂漠には奇妙な太陽が昇っていた。前作も素晴らしかったけど、今作も『不思議惑星キン・ザ・ザ』というか、『風の谷のナウシカ』というか、『最後の戦い』というか、実にゴージャスな「異界」感を堪能〜〜! ヴィルヌーヴの映画作りはますます「見せつつ」、でも「説明しない」体感型になっていて、大胆な編集のリズムが気持ちいい。チェックしたらこのエディターさん、ヴィルヌーヴの諸作はもちろん『The Creator』(これも、かなり面白かった)も担当したんですね。

この手の「スペース・オペラ」とか「ファンタジー巨編」って、やっぱり戦闘場面はスペクタクルなセット・ピースとして目玉になるケースが多いんだけど(例:ピーター・ジャクソンの『指輪』&『ホビット』シリーズ)、そこらへんがあっさりしていて、逆に新鮮かつ痛快(でも、白兵戦やチャンバラ好きな人には物足りないのかもしれない)。……と書いたが、もしかしたらこのテンポは、原作が超大作なので仕方ないのだろうか? ともあれ、165分の長さがまったく気にならず、世界に引き込まれました。

にしても、MCU出演者が多いのは、ある意味微妙だなぁ。ドラックスが、サノスが、MJが、エレーナが、ジェーンのお父ちゃんが……他にもいるけど、観ていてたまにフラッシュバックする。まあ、それだけこの映画が「今の人気アクターを総結集」な内容だってことなんでしょうが、この作品でブレイクする役者が出て来て欲しいところです。そう言いつつ、たぶんやっぱり、『Furiosa』は観てしまうだろうな。

***************************************

以前に書いた巣箱ですが、まだ鳥(たぶんミソサザイ)が往復する姿は見かけます。警戒されないように、なるべく近づかずに遠目に観察してるんだけど、ヒナがピーピー鳴いてる音は聞こえない。巣箱の中はどうなっているんだろう? 子育て用ではなく、別荘OR仮住まい? まあ、望遠鏡は持ってないし、気が向いたら眺める程度のランダムな観察なんで、色々見落としてるんでしょうが。もうしばらく様子見ですな。

でも数日前の朝に、シジュウカラが巣箱をチェックしに来た場面を目撃したのは面白かった。他の鳥の使ってる物件なのにガン覗きに来るなんて、なかなか無作法&失礼な連中です。そのせいか(?)、鳥たちの動きがにわかに激しくなったのでちょっと眺めていたら、コマドリさん登場〜。

コマドリは、オレンジ色のチョッキもナイスな愛らしいルックス……なんだけど、小鳥勢の中では一番大胆不敵だと思う。窓のすぐそばまでひょこひょこやって来るし、人間が見えてもなかなか飛び立たずに、じーっとこっちを凝視したり。肝が据わってます。

なのである意味キャラが立っていて自分は好きな鳥なんだけど、この日登場したコマドリさん……丸い……丸過ぎるよ! ほとんどもう、空飛ぶゴルフボール? ぽんぽこにポッチャリ。それでも窓の近くまで飛んで来て、あれこれついばんでいるので、古くなったパン屑を提供してみた。

パンは栄養価が低いので、鳥のエサとしては良くないそうです。ただ、物価高で、以前たまに置いていた乾燥ミールワームも高くてね……ごめん。ともあれ、パン屑を置いて屋内に引っ込んだところ、間髪入れずにゴルフボールが飛来。しかしこの時は、茶色くてごま塩で地味な鳥も一緒についばんでいた。コマドリは縄張り意識が強いので、他の鳥が近くに来たら蹴散らすんだけど、ゴルフボールが、なんと口移し(っていうかクチバシ移し?)で、この鳥にパンを与えているではないか。可愛い〜〜。

鳥の場合、オスが派手な見た目でメスは地味、というケースは多い。なので、「あれは夫婦の触れ合いだったのかな?」と思ってネットをさらってみたところ、コマドリの成鳥はオスもメスもそんなにルックスに差が無いらしい。なのであれはたぶん、お母さんORお父さんが、子供にエサを食べさせていた光景だったんじゃないか?と思います。春に子供は巣立つのね……と、つかの間ですが、ほっこりしました。

子供と言えば、先日、子猫が大漁。あれは一種、シュールな光景だった。

何が目的だったのかよく覚えてないんだけど、たまたま日曜の朝にカメラを持って外出。自分の住まいから歩いて15分くらいのエリアをぶらぶらしていたら、通りに猫が5匹くらいいた。乳離れはしていそうだが、明らかにまだ子猫な連中が、わらわらしている。しかも、みんなキュート。

一瞬、「去勢されていない野良猫が、路地裏で産んだ子供?」と想像したのだが、筆者の存在に気づいた1匹はそそくさと窓越しに目の前の家の中に避難。野良ではなく、一応、家はあるみたいです。ちょっと安心したし、少しずつ近寄っても逃げない子もいたので、人にはそこそこ慣れている模様。

しばし、彼らがのほほんとしている光景を観させてもらいました。このエリアは、よく水道工事をしていてパイプから水があふれるようですが、猫もあふれるんだなと思うと可笑しかった。ともあれ、再会したいので、時間があったらこの家の前を通りかかろうと思います。

***************************************

この猫町のすぐそばに、レコード屋=Lorenzo’sがあります。自分の住んでるフラットから、徒歩圏内にレコ屋が登場!と盛り上がった……のは、実はかれこれ4、5年前だったりする。ブログに書こう、書こうと思っていたのに、ズルズルと時間が経ってしまいました〜。パンデミック期の、みんながまだマスクを被っていた頃の店内の写真が以下です。

このお店は、以前はペッカムの屋内マーケットにあった。しかしまあ、家賃高騰だの色々あったのだろう、店長のロレンツォさんが近所に移転。小さいながら、落ち着ける店内。丁寧にキュレートされた品揃えは中古8割、新譜2割くらいのミックス。基本はダンス・ミュージック系ですが、ロックも少し置いてあるし探せば色々と出会いもあるはず。ロレンツォさんの趣味は、お店のシャッターのストリート・アートの顔ぶれを見れば、なんとなく掴めると思います。

徒歩圏というか、家からは20〜30分くらい歩く覚悟で到着するエリアであるデプトフォードにも、去年の冬に中古レコード屋がオープンした。名前はUpside Downで、もちろん、ジーザス&メリー・チェインの曲にあやかってます。以下の写真は、オープン初日の模様。レコードおじさんたちがサクサクしてますね。

このショップは、キャンバーウェルにあったレコ好き&ディガー御用達のお店=Rat Recordsの元スタッフが立ち上げた。Rat Recordsが22年に長い歴史に幕を下ろした時は、南ロンドンの音楽ファンはがっかりしたはず。でもこうして、その精神を受け継ぐ次世代ががんばってくれてるのは、暖簾分けみたいで、泣けますね。

今のところ、Upside Downは中古ヴァイナル9割。ジャンルは特に「これ」と固定されていないので、ロカビリーからテクノまで、色々出くわします。お店の雰囲気もナイス&スタッフもフレンドリー。また、「レア盤、輸入盤他の高価な作品に重点を置く」のではなく、「フツーに聴きたい作品を、手頃な値段で回転率良くガンガン回す」ことで人気のあったRat Recordsの精神に則っているので、リーズナブルな作品にも出会えます。新作レコードはやはり東ロンドンとウェスト・エンドのショップに頼るしかないんだけど、Lorenzo’sもそうですが、レコ好きのオアシスがちょっと増えている。

……と書きつつ、南ロンドンのレコ屋でやっぱり外せないのが、グリニッジにある老舗のMusic and Video Exchange(通称MVE)。ここはチェーン店で、過去には関連ショップも含めてロンドン内に数店舗あった。しかしレコ屋という意味では、キャムデン店が何年か前に店じまいした後では、現在はポートベロー店とこのグリニッジ店だけになってしまった。マーケットのあるエリアは観光客も多いのでエクストラな客足を見込めるけれど、そのぶん家賃が高いのだろうなぁ。

ここも中古ヴァイナルが主体で、そこそこ広い店構えなので、78回転からローレル・へイローまで、とにかくマジにオールジャンル。地下一階もあって、そちらではバーゲンCDやアナログ、DVD/ブルーレイ、カセットテープ等がわんさか。ジャンル区分を細かくやっているので、じっくり時間をかけてサクサクすれば、何かしら欲しいものが見つかるお店だと思います。

店員教育が徹底してるので、価格設定は正確&慎重なお店。レア盤は、きっちり高いです。なので、ドカン系の掘り出し物はしつこく通わないと出くわさないかも? 筆者はバイアグラ・ボーイズのアナログを探してるんですけど、なぜかなかなか出会いに恵まれない。

なーんて、あれこれと書いたのは、先日がレコード・ストア・デイだったから、というのもあると思う。このブログでも、RSDに関しては過去に何度か書いたことがあるけど、すみません、近年は足が遠のいてます。

それはたぶん、イギリスではヴァイナルの売上が毎年伸びていて、レコード店文化もひとまず一部のストリーミング世代に浸透したようだ、という安心感のせいだろう。また、独立系で奮闘している個人経営のレコード店にとっては、この日がクリスマス時期並みの貴重で重要な書き入れ時であろうことは、重々承知です。

ただ、ここ数年のRSDは、カラー・ヴァイナルだの、ボックスだの、人気アーティストや名盤のスペシャル再発だの、高額な限定版が多い印象。今年のラインナップにはフリートウッド・マックの『噂』再発も混じってたけど、いったい何回再発されるのやら……。自分的に嬉しい貴重な再発作品や新作には年間を通じてあれこれ出会えるし、安定のベストセラー志向~モノカルチャーの影響でRSDも様変わりしているようだ。

一説では、メジャー会社の作品がRSD向けにプレス工場のスケジュールを占めてしまうので、そのしわ寄せでインディ系の作品が後回しにされることもあるらしい。しかもウクライナ侵攻以来、原油価格が上がったのでレコード価格も上昇している。少し前に買ったドナルド・バードの『Electric Byrd』のブルーノート&サード・マンのコラボ再発は、ノーマルなブラック・ヴァイナルですら40ポンドもした。まあ、リマスター作業を始め、手間ひまかけて作ってるから、ということでこの値段が正当化されるんでしょうし、中古オリジナル版の高価さに較べればありがたい話なんですけどね(サード・マンと言えば、先月知人がコンサートを観に日本から来たので、ご飯を食べがてらお土産買い物にお付き合い。その際にカーナビー・ストリート近くにあるサード・マンのショップにも行ったんだけど、紙製のブックマッチが5ポンドだったのには、思わずふたりで大笑いしたっけ。いくらなんでもぼったくり過ぎだろ、ジャック……)。

というわけで、「レコード・ブーム」が叫ばれるものの、その実態は様々なのだと思う。中古マーケットに関しては、昨今のシビアな物価&生活費上昇の煽りで消費者の財布のヒモが締まり、最近はDiscogsの動向もさっぱりだ、と上記のレコ屋の面々もこぼしていた。一方で、「今が狙い目」とばかりに、底値のCDを漁るフィジカル志向の音楽マニアも出て来ているとか。新品のアナログ1枚分に相当する額で、CDなら新作2枚くらい、中古なら4〜5枚は買えるもんね(CDにはアナログ再発の見込みがまずなさそうな作品や権利関係で廃盤のままなアルバム、またアルバム2枚を1枚に収めたヴァージョンなんかもある)。

時代の主流は全体的にストリーミングに向かっているので、こうした話はあくまで「一部の愛好家の話」ではある。だが、レコ屋文化も再び変化の時を迎えているのかな、と感じました。

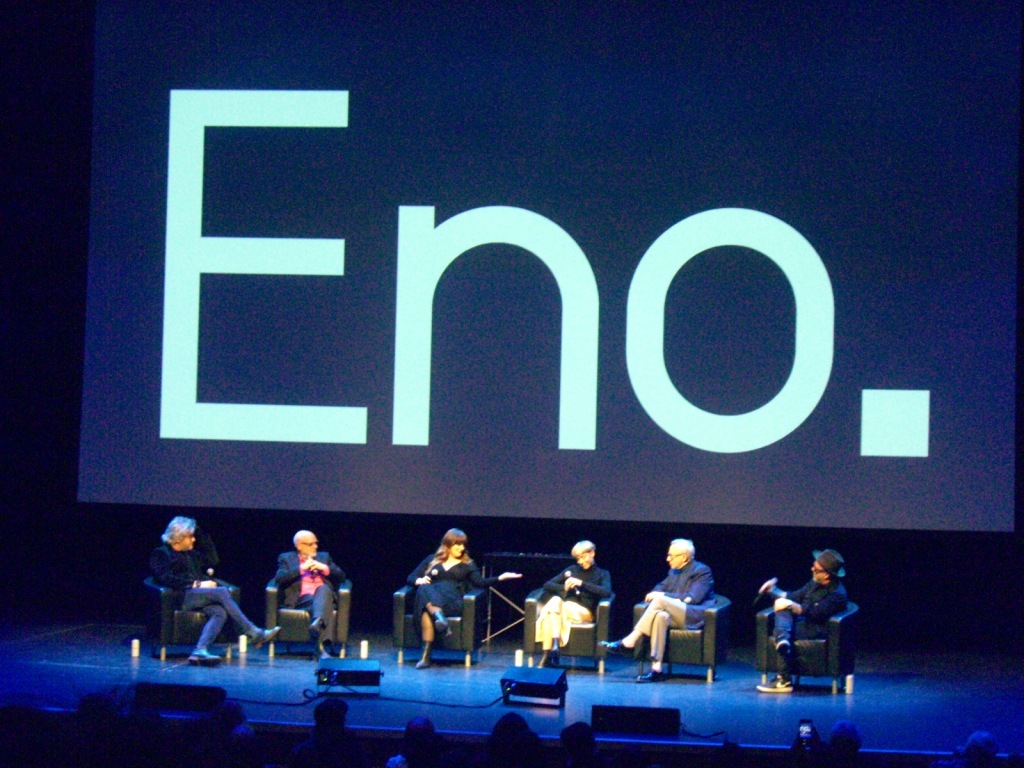

当方、ブライアン・イーノの取材で何度か通訳を担当させていただいたことがあります。そのご縁で、とてもありがたいことにゲイリー・ハストウィット監督のドキュメンタリー映画『Eno』のロンドン・プレミア上映に招待していただきました。

ハストウィット監督の前作である2018年公開の長編『Rams』(商業デザイン界の重鎮、ディーター・ラムスのドキュメンタリー)はイーノがオリジナル音楽を担当。恐らくそこからこの、ソロ・デビュー作『Here Comes The Warm Jets』のリリースから50年の年にふさわしい企画にゴー・サインが出たのだろう。ちなみにハストウィット監督は、若い頃に米インディの伝説的レーベル=SSTで働き、音楽関係の優れたドキュメンタリーも多数世に送り出したPlexifilm の共同設立者という経歴の人だ。道理で、同じ音楽好きとして、自分もこの映画の視点やセンスに自然に入り込めたわけだ。

――と書いたが、本作はある意味、「レヴューするのが不可能な作品」だとも言える。なぜならこの映画自体が、イーノがよく用いる「自動生成(generative)」のメソッドを使っているからだ。それはこのプレミアが「生の上映会(live screening)」と銘打たれていた点からも明らかだったのだが、実際に監督の説明を受けるまでは、どういう意味なのかいまいち飲み込めなかった。

簡単に言えば、プールされた映像から自動生成のアルゴリズムがランダムにシーンを選び、「約90分」という枠の中で、その場で編集・再生されていく。上映会およびその後におこなわれた対談の司会者は「試算では、54 Quintillion(Quintillion=10×19乗)通りのヴァージョンが可能だそうです」と前振りで語っていたように、その結果は無限に近い。言い換えれば、筆者がこのプレミアで観たヴァージョンの『Eno』と完全に同じヴァージョンが上映される機会はまずないだろう、ということ。

ゆえに「生の上映会」ということになるし、ステージにはソフトウェア――「Brain One」と言う、粋なアナグラムの名称――を収めた装置(一見したところ昔の箱形シンセ風。ラップトップだと見映えがしないので、スウェーデンのデザイナーに特注して作ってもらったそうです:笑)が置かれ、監督とポスト・プロダクション担当者の2名がスイッチを押した途端に――映画は監督自身もまだ観たことのないヴァージョンを映し出していく。イーノ自身、対談の中で「これまで作られてきた自分に関するドキュメンタリーは、どれも好きではない。でも、本作に関与することにしたのはこのアイディアのせいだった」と語っていたが、実験的な、一種のアート作品であり、その意味でも実にイーノらしい映画と言える。

というわけで、いわゆる「ディレクターズ・カット」――たとえば映像ソフト化の際には、このソフトウェア付きでリリースすることも可能だろうが、さすがに一本に統一するのではないだろうか?――ではないので、レヴューはしにくいわけだが、少なくとも、筆者の観たヴァージョンの感想をざっと書いておこう。

プールされた映像の量はかなりのもの。本作向けの撮りおろしインタヴュー映像が主軸になっているが、過去のドキュメンタリーからの映像やテレビ・インタヴュー、各種アーカイヴ映像&写真がふんだんに盛り込まれている。子供時代の白黒写真から、グラム・ロック時代の70年代の粗いフィルム、80年代のハレーション気味なビデオ映像、レコーディング・セッションの私蔵映像等々、捉えられた対象の違いはもちろん、記録媒体の進化もまざまざと感じる。

イーノはもちろんたくさん出て来るが、関連アーティストやイーノの談話の中に登場する人物等もミックスされている。このヴァージョンで最も多く登場したのはボウイだったが、〝Heroes〟のプロモからBBCドキュメンタリー『Cracked Actor』まで幅広い。しかし、別の上映時にはボウイのクリップが用いられない可能性もあるわけで――それでもこれらの映像・画像のクリアランスはすべて取ったんだろうなと思うと、ちょっと気が遠くなる。(っていうかこれ、全部に字幕を付けるのも大変だろうなぁ……)

もうひとつユニークなのは、シークエンスが切り替わるたびに、記号やデータ数値の並ぶコンピュータ画面が数秒映るところ。最初に出てきた時は「プレイバックの不調か?」と思ったくらいだったが、恐らくあれらがアルゴリズムの「介入」で場面が変わる合図なのだろう。カチンコが残されたままの映像を観るようで、なかなか変わった体験だった。

しかし完全にランダムでカオティックな作品、というわけではない。ある程度イーノの歴史を知っている人であれば、このヴァージョンが子供時代〜現在へと、ゆるく時系列をたどり、要点となるアイディア(オブリーク・ストラテジーズ、アンビエント、自動生成他)やインスピレーションを押さえているのに気がついたはず。なので、イーノの音楽のいくつかが好きで、彼の思想や人となりをもっと知りたい、という人にも楽しめるユーザー・フレンドリーさはちゃんとある。制作者に聞かないと実際のところは分からないが、少なくともこのアルゴリズムには、基本的な作品の流れがあらかじめラフに指定されているのではないだろうか?

一方で、一種の「宝くじ」映画でもあると思う。上映後の対談で、イーノは「私が前回観たヴァージョンよりも、今夜は語りが多く、ポップで一般向けだったな」と感想を漏らしていた。筆者も割りと王道だと感じたが、一方で「え?」と感じる箇所もあった。たとえばララージに関する場面は結構長くて、「彼よりも話を聞きたい人は、他にもいるんですけど……」と思った。と同時に、少なくともボノの「語り」を聞かずに済んだんだから、良かったとしよう(短いけど、フリップ先生の絶品な演奏場面やデイヴィッド・バーンのカメオ登場もあったし)。つまり、上映されたヴァージョンと観る人間の相性がマッチしない可能性もゼロではない。なので、「ライヴを観に行くつもりで」映画を観るというコンセプトを楽しめる、遊び心のある人向け、と言えるかもしれない。

と同時に、「イーノの全仕事・作品を徹底的に網羅した」盤石な内容など――その歴史も活動の幅も、作品やコラボレーターの数も、とにかくポリマスな人なので――それこそ10話くらいのシリーズでもない限り(笑)、カバーし切れないだろう(非公認のイーノ・ドキュメンタリー『Brian Eno 1971-1977: The Man Who Fell To Earth』という作品は、150分近い)。そう考えれば、観るたびに文脈や視点、焦点の当たるポイントが推移するというこの作品のコンセプトは、イーノという変化し続ける多面体を捉える、ひとつの手法としては大いにありなのかもしれない。その意味では、上映終了後に、もう一回上映してもらい、どれくらいリミックス・ヴァージョンに「差」が生じるものなのか体験してみたいところだったが、さすがに90分の上映時間+対談30分ほどの後では会場の誰もがお尻が痛いわけで、そうもいかなかった。

ハストウィット監督は本作の発想の起点のひとつとして、「映画はなぜ、毎回観るたび同じでなくてはならないのか?」という点を挙げていた。これは思想実験〜問いかけとしては面白い。だがそこには、彼個人の映画制作者としての職業病も若干関わっているのかな、と感じた。というのも――これは映画に限らず、音楽や絵画、文章執筆でも同じだろうが――何かを作る人は、ほとんどの場合、細部を吟味し検討し、執拗に見直し、修正を加えたり編集を施すものだと思う。そうではない人もいるだろうが、自分は少なくともそうだし、その過程で作者は作品に「飽きて」しまう。

ミュージシャンにインタヴューすると、「いったんレコードを作ったら、あまり聴き返さない」という旨の回答をする人は案外多いが、それは「自分は常に前向き、過去は振り返らない」という潔い姿勢ばかりではなく、細部まで知り尽くしているので、聴いてもあまり楽しめない、という面もあるんじゃないかと思う。ゆえにハストウィット監督がこの、いくつもの可能性があって彼自身も毎回楽しめる、いわば「ルービック・キューブな映画」を思考したのは理解できる。と同時に、映画は実に情報量が多いメディアなので、何度も見返すことで新たな発見が生まれ、理解が深まったり、解釈が変化したりもすると筆者は信じているのだが(もちろん、1回観ただけで充分、な駄作も山ほどありますが)。

なので、やはりこの作品は一種の実験アート、しかも現時点では原則としてオープン・エンディング――たとえば、このプレミア上映の対談の映像が、今後の上映に用いられる映像のプールに加えられる可能性だってあるだろう――な「増殖する映画」……なのだが、よく考えると、そんなに先走った話でもないのかもしれない。DVDやブルーレイといった大容量メディアの普及のせいなのか(?)、「ディレクターズ・カット」とか「ノーカット版」とか、「オルタナティヴ・エンディング版」とか、色々ある(コッポラの『地獄の黙示録』、リドリー・スコットの『ブレード・ランナー』他)。その多くは監督側と映画会社の上映時間や内容をめぐる折衝・妥協から生まれた副産物だろうし、さすがに水平に流れる物語が基盤の一般的な商業映画では、『Eno』ほど大胆にシャッフルできないとは思う。しかしクリストファー・ノーランのように、映画の通常のナラティヴのフローを崩し、配置を変え、複数の視点を巧みに用いている監督もいるわけで。たとえば『Memento』に、複数ヴァージョンが生まれても不思議はないだろう。

そんな感じで、あれこれと思いが広がる上映会だった。個人的に印象に残ったシーンをいくつか挙げると:

① イーノのダイアリーの実物の数々。画面に映った限り、最も古いものは1972年のダイアリーだが、本人いわく14歳の頃からメモやアイディアをモールスキンみたいな手帳に書き留めてきたのだそうだ。中身は「日記=文字」とは限らず、イラストだったり、設計図だったり、はたまた買い物リストだったり、様々。イーノの言う通り、アイディアや考えを文字や図像にして書き留めると、その過程で整理され、頭に残りやすくなるのは本当だ。

②オブリーク・ストラテジーズのオリジナル版。手書きで、手作りの箱に収められている。こうした細部までへのこだわりは、「モノを作るのが好き」な人らしいですね。

③オムニコードの演奏場面。本当に楽しげ&嬉しそうで、イーノがいつも「遊び」を重視しているのがありありと伝わる。ついでに、スタジオで踊るシーンもあったけど、イーノは踊りが上手い。グルーヴ感がある人です。

④レコーディング・セッションの場面。いくつかあったけど、『My Squelchy Life』制作&発売延期の顛末や、『Small Craft on a Milk Sea』の光景は、比較的知名度の低いアルバムなぶん、逆に興味深かった。

⑤イーノの思い出話や考え方や名言の数々が、本人の口から語られる場面。この点は、実はいつも驚かされるのだが――その内容に驚くほどブレがない。子供時代の記憶、アートに目覚めたきっかけ、ビデオ・アート他の着想が生まれたきっかけ等々、おなじみのエピソードだな……と思いつつも、それだけイーノは乞われれば辛抱強く、繰り返し、同じことを語ってくれるということでもある。しかしやはり、何度聞いても楽しいのだ。それは文字で読むよりも、本人の声で語られるのを聞くのが楽しい、ということでもあるだろう。

⑥自然と戯れるイーノ。これは、アーカイヴ映像はもちろん本作向けの撮りおろし映像にも多く含まれていたが、大写しされる花の数々や、川に入り、庭の手入れにいそしみ、緑豊かな公園でドッグウォーカーを観察し、思索に耽る姿からは、彼が自然という「システム」にどれだけインスパイアされているかがうかがえた。このヴァージョンのラスト近くで、デイヴィッド・バーンがオブリーク・ストラテジーズをめくり、「Shut the Door. Go Outside」と指示を読み上げる場面があるが、その通り、イーノは自然との繫がりを忘れない人なのだ。

最後に余談のミーハー話:さすがに「プレミア」だけあって、セレブもちらほら客席に見かけました。まずは、スティーヴン・モリス&ジリアン・ギルバート夫妻。筆者も早めに着席した方だったが、彼らは既に座っていてセレブ客では一番のり(笑)。続いて、息子さんと共にピーター・ゲイブリエルが!!! これにはさすがに周囲もどよめいていて、携帯でこっそりスナップするお客もちらほら。それから、サーストン・ムーア(サーストンは、カフェ・オトでのライブ等、どこにでも出没するのであまりありがたみはない)。会場を出たところ、たまたま前を歩いていたのはピーター・ゲイブリエル。息子さんと談話しながら、彼はそのままフツーに、最寄りの地下鉄駅に消えたのでした。

またも…という感じですが、鳥の話。

巣箱ウォッチを続けてますが、うーむ、動きがないです。気がついた時に眺めるだけなので、見逃してるだけだと祈りたい。それとも家は放棄されてしまったのかなぁ。ムクドリやシジュウカラはまだよく見かけるのですが。

近頃は、ハトの動向にビビらされることしばしば。庭の常緑樹になっている実(冬を越えてやっと熟した)を食べに来るんだが、枝の先端に実がついている&枝には屈強なトゲもあるので、かなりバランスが悪い食べ方になる。ハトは結構大きいので、枝をガサガサ、羽根をバタバタ、実の奪い合いでワタワタ、と騒々しい。音だけならいいんですが、窓に面して仕事してるんで、動きがあるとついつい目がいってしまう。

目がいってしまうと言えば、各種ウェブサイト等の動画広告とかポップアップも注意力を殺がれることこの上ない。っていうか、自分は集中力が弱い。視界にさっと動くものとか、つい見てしまう。本能の一部なのかもしれないが、時にうざったいものです。っていうか、このブログも、無料バージョンでやってるので、求めてもいない広告が勝手に入ってしまうんですが。

ともあれ:ハトのがさつさのせいで、巣箱一家も閉口しているのか?と邪推。去年はよく庭で見かけた猫のブッチーが来なくなったので、鳥の安全度は増したと思うんだけど。にしても、ブッチーは妙に愛嬌があって可愛かったし、少なくとも一回は死んだネズミを進呈してくれたので、いなくなってとても残念。飼い主の家が引っ越してしまったんだろう。他にも色んな猫が屋根伝いとかで姿を見せるが、庭にまで下りてくる度胸のある子はあまりいない。

でもまあ、もうすぐ友人の留守猫番をするので、それで満足しようかと。以前、猫ジャケの投稿で含め忘れてたけど、エレン・マクルウェインのカントリー・ソウルの名作ジャケットを眺めつつ……。

TV&Film Roundup:2023〜24年

*前回のポストで裏庭の巣箱に鳥が来た話を書きましたが、マイホーム化は順調に進んでいる模様。最初はスズメかと思っていましたが、スズメより小さいので、おそらくミソサザイと思われます。

朝はしばし鳥の観察をしている今日この頃。日が長くなってきたおかげで、朝6時にはもうウォッチできます。その時間帯だとクロウタドリとコマドリが元気に捕食している。お隣の住人がピーナツを庭に置いたので、コマドリが貪り食っていた。道理で、ゴルフボールのように丸々肥っているわけだ……。でも、近所の黒猫が侵入してくるや、大慌てで散開していた。

ミソサザイが動き出すのはもう少し後(7時〜9時)で、元気に巣箱と庭の向こうの雑木林を行ったり来たりしている。巣材なのか、あるいはお母さん鳥のエサなのかは不明ですが、何やらかいがいしく巣箱に持ち込んでいる。大体、非常にうららかでよく通るさえずり(身体は小さいのに、音量はかなりのもの)の後に活動が始まるので、「お母さんが『朝ご飯持って来てちょうだい!』とお父さんに号令をかけているのかな?」と、勝手に想像してます。

というわけで、今回は昨年末から現在にかけて観たドラマや映画の感想を一気にお届け。面白いものもあれば不発もあり、と様々な上に長いのですが、備忘録的に。映画に関しては、ジョナサン・グレイザーの『The Zone of Interest』を除き、知人が貸してくれたメモリー・スティックが大いに役立ちました。はい、要するに違法DLした映画の又借りってことです。ごめんなさ〜い……。

●●テレビ篇●●

Slow Horses: Season 3 (Apple TV)/Dave (FX)/Men Up (BBC)/Mr. Bates VS The Post Office (ITV)/True Detective: Night Country (HBO)/Grime Kids (BBC)

*駄馬の疾走は止まらない

『The Bear』と並び、近年スタートし継続中のドラマ・シリーズの中で最も楽しんでいるのが『Slow Horses』。昨年末に放映された最新シーズンは期待に違わぬ出来!というか、これまででベストだと思う。最大の要因はやっぱり、英諜報部MI5の「落ちこぼれ/窓際族部署」ことスロー・ホーセズ部隊のアンサンブル・キャスト各自のキャラ設定&背景が定着し、ピタリとハマったことで、ドラマ内の独自のグルーヴ、いわば「阿吽の呼吸」を作り上げたからだと思う。いったんこれが確立すると、ストーリーも円滑な歯車群のように回って気持ちよく入り込めるし、逆に「このキャラはこう動くはず」という観る側の読みを外すサプライズも大きくなって、それも快感(『Slow Horses』は、人気がありそうなキャラもあっさり消す大胆さがあって、筆者はそこも好き)。

シリーズ開幕は名のある主役看板俳優(ここではギャリー・オールドマン)が引っ張るケースが多いけど、回を重ねるごとに助演陣(特に若い役者)が味を発揮し、活躍の場面が増えるのは嬉しいもの。ギャリーの演じるジャクソン・ラムは要所を締め、手に汗握るアクション〜セット・ピースの見せ場やプロットの主動向は他の若いキャストが担当……という構造が固まった気がする。そこで一番活躍するのは、やはりジャック・ロウデン演じる準主役=カートライトとはいえ、今シーズンは女性陣――ラムの秘書的存在であるスタンディッシュはプロットのカギになる&おとなしい見た目の下に潜む強さを大発揮し、ラムの上官であるタヴェルナー&ティアニーの権力争い、そして部下であるルイーザとシャーリーも様々なスキル(と失態)で見せる――が大活躍でとても楽しかった(一方で、うざいけど憎めないハッカー員のロディや兵器マニアのマーカスもコメディ・リリーフとして超いい味!)。あと、各キャラを地固めるための描写、たとえば「ラムの生活力のないだらしなさ」etcも執拗ではなくさりげないものになっていて、そのさじ加減も良い。

話の発端はかなりおおっぴらに「ル・カレ」的だった今回。ゆえにそそられるし、過去の陰謀が現在に波及していくドミノ倒しなドラマツルギー/構成/テンポ配分も上手い。プロットの穴とかはいくらでもあるんだけど、どんどん畳み掛けていくので、あまり気にならないのもそのせいでしょう。ともあれ、過去――それこそ、冷戦期のそれまで含む――が今の危機に繫がる、という設定はシーズン2でも使われていた。で、第1シーズンから暗示され、遠くからじりじり迫ってくる雨雲のようにのしかかっていた「過去の暗部」が、いよいよ表に引きずり出されるのが次のシーズンみたいです。うぉ〜〜っ、気になる。このシーズン3とシーズン4は立て続けに制作されたらしいので、もう完パケしてるんでしょ、早く観せて!と、祈っている次第。

*てなもんやラッパー記

お次の『Dave』は、気軽に観れる米産シットコム。タイトルに冠されたデイヴことデイヴ・バードはリル・ディッキー(=粗チン)の芸名を持つラッパーで、彼の下克上をドキュ/フィクション的に描く内容。ドナルド・グローヴァーの『Atlanta』の白人版みたいなもんです。「YouTubeラッパーの主人公がブレイクしていくまで」という大筋はある&メインのキャラたちは固定しているものの、1話が30分程度と短く、基本的には読み切り連載形式。

ニューロティックなユダヤ系アメリカ人のコメディの流れを汲むので、そこがキツい時もある(セックスねたがしつこい!)。ステレオタイプなキャラ造型や、安直で大味なアメリカ的ギャグが鼻につくのもしばしば。でも、ドラマとしては人間関係がメインとはいえ、お笑いラッパーがヴァイラル人気のおかげでメジャー・レーベルと契約し、アルバムを作り、ツアーに出る……という背景なので、垢抜けない新人アクトがセレブ状況を初体験し、色々なパニックに陥る展開は――さんざん脚色された風刺調とはいえ――ちょっとだけ「業界の裏側」を味わわせてくれる。

この味を増すのが実在の人物のカメオ出演の数々で、ラッパーを筆頭に、セレブやブラッド・ピット他の著名アクターも顔を出す。何せメイン・キャストのひとりがオッド・フューチャーのタコことトラヴィス・ベネットですし(しかも彼、コミックのタイミングがお見事)。リック・ルービンねた等、内輪ギャグ=自己耽溺に陥る面もあるけど、アメリカの名声って、こんなにいい加減でバブリーなのね……と笑って流すぶんには、楽しかった。

*実話ドラマ

続く2本、『Men Up』と『Mr. Bates VS The Post Office』は、一気に地味&ローカルなイギリス産。どちらも実話に基づいたドラマながら、ノリはまったく違う。前者は「魔法の青い錠剤」ことヴァイアグラ開発の臨床試験をフィクション混じりに描く。対して、後者は今も続いている、英郵便局スキャンダルの内情を明かす社会派。

『Men Up』というタイトルは、「Man Up=男らしくしろや!」みたいな意味合いのフレーズとの駄洒落だが、勃起(立て!)とも重なる。で、インポも勃起できるヴァイアグラの起源は、実は心臓病〜血管障害向けの薬剤の開発の副産物だったらしい。血の流れが良くなるわけです。この背景を軸に、ドラマは1994年にウェールズのスワンジーでおこなわれた臨床実験を、男性被験者5人を対象に描いていく。

この5人は、秘匿義務があるので架空の人物であり、「実話」ではない。だが彼らを通じ、ポスト・インダストリアルな田舎の失業問題、メンヘ、中毒、同性愛への偏見、なかなか腹を割って悩みを打ち明けられない等、男性と「男らしさ」に絡むたくさんの要素が浮き彫りになる。また、「男はパフォームしなくちゃならない」という神話に、男たち自身もがんじがらめになっている様が浮かぶ――たとえばセックスの際に「勃たない」と男じゃない、と。英語に「sexual performance」と言う表現があるけど、見せびらかし=パフォーマンス=勃起するか/しないかは、視覚面での重要なバロメーターらしい。女の場合は、内面で動くので見えにくく、そこらへんはもっと複雑ですが。

ヴァイアグラの恩恵にあずかり、男たちの人生は様々に変化していく(大半はコミカルで明るくポジティヴだが、そればかりではない)。そこらへんは実際に観てもらうしかないとはいえ、個人的には、このドラマがウェールズで撮影され、キャストの多くもウェールズ人である点が大きかった。『GoT』でも有数の嫌われ役:ラムゼイ・ボルトンを演じたユーワン・リオンをはじめ、ローカルな才能を集めてがんばっている。あと、英劇作家デニス・ポッターを想起させるダンス・シークエンスもあって、ニヤリとさせられた。わりかしストレートなこのドラマの中では、勇気ある選択として/ポッターへのオマージュとして、これはナイスだった。

『Mr. Bates〜』は――実は、最後まで観ていない。なのでレヴューする資格はないんですが、放送後に社会的な大反響を巻き起こしたドラマで、これをきっかけに実際に政界が動き出した点は書いておきたい。イギリスのメディアも「久々に、テレビが世相を動かした!」と大いに盛り上がった。糾弾されたのは90年代末から2015年まで続いた郵便事業のトラブルとスキャンダル。富士通が作った勘定ソフトウェア「ホライズン」にグリッチがあり、そのおかげでたくさんの郵便委託業者が被害に遭った。中には、自殺した者もいる。

イギリスでは郵便は「Royal Mail」という名称なので、国営サーヴィスと感じてしまうが、実際は民営化されている。委託業=フランチャイズが増え、ロンドンでも、お菓子や飲み物や雑貨も販売するコンビニが郵便業務――手紙・小包他の郵送はもちろん、各種払い込みや貯金等のサーヴィスもある――を兼任するケースは多い。だが、『Mr. Bates〜』が主に追うのは地方の業者で、過疎化が進む田舎や地方で細々と(小売りもやりながら)コミュニティのためにがんばっている人々。システム・ミスのせいで会計に誤差が生じ、彼らは赤字を埋めるために私費を投じ借金にあえぎ、挙げ句の果てに契約を打ち切られることも。ホライズンのヘルプラインに連絡しても埒が明かず、被害は様々なレベルで拡大。やがてロイヤル・メイルから窃盗の濡れ衣をかけられ、彼らは起訴され有罪判決を受ける。

こうした中で立ち上がるのが、ドラマのタイトルにも使われているアラン・ベイツ氏(名優トビー・ジョーンズ)。彼自身、このコンピュータ・システムのバグや故障の犠牲になった人物で、2009年にホライズンの問題を指摘したコンピュータ雑誌の報道を目にし、被害者グループの代表になる。数々のクレームが寄せられていたものの、ロイヤル・メイル側は「ホライズンは正常稼働している。端末固有の問題で、他に影響はありません」の対応で、同様のトラブルに苦悩していた面々はお互いの存在すら知らなかった。そのヨコの繫がりをベイツとキャンペーン・グループは結びつけ、圧力をかけていき、8年後に最高裁に集団訴訟を持ち込み勝訴。過去のえん罪も覆されていき、その捜査や損害賠償の対応は現在も続いている。

選挙の年に、このようなシステマチックで長い年月にわたった腐敗を明るみにし、政治批判をおこなうドラマをぶつけるのは勇気が要る。お堅いBBCではなく、娯楽志向の民放ITVが作ったんだから大したもの。というわけで筆者も観てみたのだが……ごめん、ストーリーは引き込まれざるを得ない強いものながら、ドラマとしてハマれなかった。多数のPOV、そしてこの事件のタイムスパンの長さ&複雑さゆえに、作劇を明解にし、善悪のギャップをくっきり描く=「誰にでも分かりやすく」描き、不正を訴えることが第一義なのだと思う。しかし説明的な描写やオーバーな演技が多く、第一話だけでも観ていてグッタリ。筆者は第二話でギブアップし、各種報道や『Private Eye』を読んで事件を理解する方向にシフトしました。なので、これはドキュメンタリーとして観る方が自分の性には合っていそうな話だと思ったが、エモーションを増幅できるドラマ仕立てだと、一般への訴求力が高くなるという強みは確かにある。また、「テレビ・ドラマが世論を動かした」と話題になったことで、今後もこのような「地味で真面目な社会派のお話」がお茶の間に侵入する機会が増えるのではないか、との声も上がっている。その意味で、このドラマはひとつの転換点になるかもしれない。

*ボタンの掛け違い

大昔にもこのブログで書いたが、2014年からスタートしたHBOのフランチャイズ『True Detective』はフォローしているシリーズのひとつ。とはいえ散発型なので、「忘れた頃にやって来る」感じ? で、まさに久々のフランチャイズ復活となったのが、この第4シーズンの『Night Country』。大まかな枠組みとしては捜査官2名のチームが主役を張る仕組みのドラマなんですが、今回は初のダブル女性捜査官登板、かのジョディ・フォスターと元プロボクサーのカーリー・レイスが目玉だ。

これまでルイジアナ、カリフォルニア、カンザスと暑いエリアが舞台になってきたが、今回はアラスカ。物語が始まるのはクリスマス期なので、「夜の国」のタイトル通り、画面は常に雪と吐く息の白さ、寒々とした長い夜の暗さが支配する。スカンジ・スリラーのノリです。この、地味で、大トラブルはあまり起きないスモール・タウンに未曾有の事件が降り掛かる。町外れにあるナゾの観測所で、隔離された形で長年暮らしてきた研究員たちが失踪。その解明に当たるのが、地元警察署のダンヴァース署長(フォスター)と州警察官ナヴァロ(レイス)。両者の間には、過去の事件にまつわる因縁ゆえの緊張感/確執もある。

前提はなかなか魅力的だが、やはり「極寒の地の研究所で研究員たちが説明不可能な死を遂げる」の設定は、ジョン・カーペンターの『The Thing』およびラヴクラフト(特に『狂気山脈』)に直結する。『True Detective』第1シーズンのオカルト色への回帰だなと思ったし、それはそれでありなんだけど、なぜ今さら?とも感じる。それでも見進めていったのだが、うーむ……。

超常的な「掘り起こしてはいけないもの」を掘り起こしてしまったゆえの惨劇なんだろうな、というのは察しがつくし(このドラマも最後まで観ていないので、筆者の勘違いかもしれませんが)、となるとロジカルな解決はまずない。それを承知で見続けるにはキャラたちの魅力が大事なんだけど、個人的に、フォスターの「仕事魔で、男並みに荒っぽい、バッドアスな署長」の演技はやや大げさ過ぎた。映画的な演技というのか、『Fargo』のフランセス・マクドーマンドみたいな現実感がないというか。あるいは、『True Detective』のトレードマークである「事件に取り憑かれた男」像をそのまま女性に置き換えた感がある。

彼女は上司と不倫するのでセックス場面も出て来るが、これほどムードのないセックスもなかなかお目にかからない(その相手を演じるのが、筆者の苦手なクリストファー・エクルストン、というのも個人的に大きなマイナス要因です)。それは「女だってセックスが好き」という主張なのかもしれないけど、これまた、男捜査官の行動を鏡に映しただけではないかと感じた。まあ、HBOはケーブル局なので、セックス描写の露骨さは売りのひとつなんでしょうが。

『True Detective』は、これまで「女性キャラの描き方が弱点」と批判されてきたし、筆者もそれには同意。なので、今回は過去3シーズンのクリエイターであるニック・ピツォラットが退き、メイン2名を演じるのは女性、しかもショウランナーも女性(メキシコ人の監督イッサ・ロペス。プロデュースにはバリー・ジェンキンスも参加)というのはひとつのアンサーなわけだが、既に決まっている枠組みに女性を押し込んだ印象? ジョディ演じる署長が、若い男性捜査官と一緒に推理を押し進めていく地味な場面等は素敵だったが、そうした「間合い」よりも様々な問題――エコ、貧富格差、ジェンダー、人種、家族――をてんこ盛りにしていく感じで、焦点が落ち着かない。

あと、音楽の使い方も神経を逆撫でされた。ビリー・アイリッシュの〝bury a friend〟がイントロに使われる主題歌で、これには「え、5年後の今に、これほど使い古された曲を使うんですか?」と感じた。それだけならまあいいんですが(監督のロペスは「この曲が作品の大インスピレーションだ」と語っているので、思い入れが強いのだろう)、劇中に、唐突に「細く物悲しい声の、ムーディで今風な女性フォークトロニカ・ポップ(ポスト・ビリー・アイリッシュ調のそれ)」が何度も挿入されるのは……キツかった。挿入歌がムードを高めることは多いけど、筆者には集中力を殺ぐ結果になって、残念ながら逆効果。というか、途中からはもう、音楽が始まるたび、「やめて〜〜!」と叫びたくなるほどだった。ドラマも「プレイリスト」を作らなくちゃいけない時代なのかもしれないけど、オリジナルのスコア、もしくはいっそ音楽なしでもいいんじゃないかと。

というわけで、4話まで観て筆者はダウンしました。見返すことはあるのかなぁ? そこそこ期待していたので、残念です&これで『True Detective』のフランチャイズも終わりかもしれない。

*ブラック・ブリティッシュの新波

ドラマの最後に紹介するのは、若者向けのドラマ『Grime Kids』。ワイリーのクルーであるDJターゲットの書いた、グライムの勃興から成功までをたどった同名ノンフィクション本にインスパイアされた翻案ドラマです。

舞台は2001年、東ロンドンのボウ地区。メインのキャラは5人の学友で、18歳で義務教育を終えた「最後の夏休み」を一緒に楽しもうとする――と書くと、ちょっと『Stand By Me』っぽい男の子の成人儀式譚ですが、彼らが発見するのは死体ではなく、海賊ラジオで幅を利かせていたグライム=ガラージ、ドラムンベース、ヒップホップのハイブリッド音楽。発見というか、彼らの日常で鳴っていた音楽だが、5人は力を合わせて「グライム・クルー」を結成し、コンテストに勝ち進むのを目指す。

グライムに詳しい人ならきっと、劇中で鳴る音楽もピンと来て面白さが倍増するんでしょうが、残念ながら筆者は詳しくない。あと、高層団地にアンテナを仮設し海賊ラジオの設営ぶり(&違法なので逮捕劇もある)とか、ビートやリリックをめぐる競争もなかなか熾烈(主人公の子たちが自作ビートを使わざるを得なくなり、大急ぎでダブプレートを一枚作る展開はなかなか面白い)。それでも、5人の少年――MC向きな騒がしい子から音楽好きなDJ/ビートメイカー系、おとなしいけどマネージャーを買って出る子まで、仲間内のバランスがそのままクルーに発展する――が、生き生きと夏のロンドンと音楽の冒険を満喫しようとする基本の構図は共感できる。と共に、グライムのスピットとせわしないビートが、あの頃のロンドンの若者たちにとってどれだけ「リアル」だったかも少し分かった。

このドラマはBBCの若者向けチャンネル=BBC Threeの制作で、プロダクション値は決して高くない。かつ、ブラック・ブリティッシュの抱える様々な問題――世代間のギャップ、ヘヴィな家庭不和、女性差別――を詰め込み過ぎた感もある。だが、それに負けないくらいキッズの笑顔も家族愛も恋愛も描かれるし、「夏」のノリでいっぱいな、ハレーションを起こしそうなくらいポップな画面作り(赤・青・黄やグリーンが目にはじける!)や幻想的なペッツバール・レンズの利用は、苦悩を抱えつつも彼ら5人の目が濁っていないことを感じさせる。

このサニーでキャンディ・カラーなノリは映画『Rye Lane』にも共通するが、『Grime Kids』とのもうひとつの共通点は、ブラック・ブリティッシュのトラウマに執着していないところだ。先述したように『Grime Kids』は複雑な家庭問題を扱い、「甘く楽しい」ばかりではない。かつ、メインの5人衆のひとりが地元のボスから恩義を借り、仲よしになってブランドものの衣服や小遣いをもらうところから、徐々にドラッグのディーラーとして仕込まれていく描写もある。ギャングものではよくある設定なんだけど、ここではその展開が救いのないダウンワード・スパイルになる手前で踏みとどまっていて、その意味で嬉しかった――ドラッグ売買に絡んで犠牲になる側を描く悲惨なドラマは多いけど、そのステレオタイプを破ってくれたので。

●●映画篇●●

(アルファベット順):American Fiction/Anatomy of a Fall/The Holdovers/Oppenheimer/Poor Things/Saltburn/The Zone of Interest

アカデミー賞も発表され、ひととおり「23年映画」は総括された。今回の賞レースはひいきの監督(ジョナサン・グレイザー&クリストファー・ノーラン)、そしてアート〜インディ系作品が多くノミネートされたので例年よりも自分は盛り上がった。それに、パンデミックのダメージやストの影響から立ち直るべく映画界全体が一致団結で努力し連帯したし、プロモやSNSでの連動効果も大きかった印象。『Barbie』みたいなモンスター・ヒットも登場したし(でも、観てません)、ヴァイラルな話題に乗って『Saltburn』まで観ちゃった。それだけ、筆者のアテンション・バジェットはトレンドに流されやすいってことでしょう。ともあれ、珍しくアウォード系は大体観たので、雑感をあれこれ。

*中年教授対決

これは『American Fiction』と『The Holdovers』。どちらも優れた、しかし助演系の味出し俳優=ジェフリー・ライトとポール・ジアマッティが主演で、シニカルで気難しく、仕事関係の人々から煙たがられ、文学面でのフラストレーションを抱えている教授、という設定。ストーリーも舞台になる時代(前者は現在、後者は70年代)/場所もまったく違うが、頭の固いふたりのおじさんは様々な出会いや体験を通じて変化していく。

とはいえ、共通するのはそれくらい。『American〜』はブラック・アメリカンのモダンな悩みを様々な角度から、サタイア多めに描いたコメディ。冒頭で、ライトの演じるセロニアス・エリソン教授――あだ名は「モンク」ですが、セロニアス・モンクとラルフ・エリソンが合体した名前は、それだけでもプレッシャーだろうなぁ――は米文学講義でフラナリー・オコナーの短編を論じている。学生のひとり(ビリー・アイリッシュみたいな、緑に染めた髪の「WOKE」系白人女子)が短編の題名に使われたNワードに異議を唱えるが、モンクは彼女を「スノーフレーク」とばかりにシャットダウンする。これには爆笑してしまったが、以降、モンクの私生活/家族関係での大小様々な波乱を横糸に、職業面で彼のぶつかる「人種的なステレオタイプの障壁」の風刺――たとえば、彼の書く本が売れないのは「『ブラックさ』が足りないからだ」とエージェントに揶揄される――が縦糸で織り込まれる。

ファミリー・ドラマは基本的にさりげないタッチで描かれ、そのぶんじわじわ沁みてくる。対する、彼の作家としてのドラマは、「リベラルな白人」が無意識に抱えているバイアスをシャープに描き出していく。そのバイアスを、まずは逆手に取って大笑いするものの、やがて接収され、がんじがらめになってしまうモンクの七転八倒ぶりは、観てのお楽しみ。しかし、そんなことを書いてる自分も「バナナ」な人間なので、この映画は色んな意味で教訓になりました&笑ってるだけじゃいかんな、と。でも、そうした面を教訓臭くなく、コメディとして見せてくれたことには感謝です。

『The Holdovers』は、ジアマッティとアレクザンダー・ペイン監督の『Sideways』以来=約20年ぶりとなるコラボ。『Sideways』でジアマッティの演じたマイルスは小説家を目指す教師で、『The Holdovers』のポールは論文発表を夢見る寄宿学校の古株教授。どちらも難儀な性格とコンプレックスを抱え、プライヴェートは破綻している(特にポールは、アカデミア以外に友は酒くらいの、寂しい人物だ)。『Sideways』は結婚目前の親友とのワイン・カウンティ旅行をきっかけに主人公が殻を破り、遂には新たなロマンスに目覚める様を描いた。『The Holdovers』の主人公も人々との触れ合いを通じて殻を破るが、役回りは父親的な存在で(ロマンスの可能性も示唆されるが、現実はそう甘くない)ビタースウィートな味わい。ある意味『Sideways』のその後、と自分は捉えている。

『Sideways』が陽光あふれるカリフォルニア州で展開したロード・ムーヴィーだったのに対し、『The Holdovers』は1970年のニュー・イングランド、クリスマス休暇期の雪に覆われた名門男子寄宿校がメインの舞台だ。題名の「持ち越し」は諸般の事情で休暇中に帰省できず居残りになった生徒のことで、授業が厳しく生徒たちに嫌われ、学校側も手を焼く堅物のポールは5人の少年の監督官/世話役に任命される。しかし、最終的に居残りの生徒は15歳のアンガス(ドミニク・セサ)ひとりだけになり、両者と寄宿校の料理主任の黒人女性メアリー(ダヴァイン・ジョイ・ランドルフ)の3人は広い校内で奇妙な共同生活を送る羽目になる。

頑固で人付き合い下手なポールと、頭がよいぶん生意気なアンガスは始めのうち反発し合う。しかしメアリーが「相手はまだ子供なんだから」的に間を取り持つ形で、置いてきぼりになった3人――教育と論文執筆だけが生き甲斐のポールは世界から置いてきぼりだし、アンガスは再婚したばかりの実母から邪魔者扱いされ、未亡人のメアリーは最愛のひとり息子を失ったばかりで孤独だ――は徐々に一時的な疑似家族を形成していく。とはいえ過剰にベタベタしたそれではなく、お互いを尊重しつつ、守り合っていくのがナイス。

その「ボンディング」の過程は基本的にコミカルに描写されるが、合間合間に三者三様の悲しみが浮かび上がる。中でも、息子に良い教育を与えるために名門校の料理人の職に就き、無事に入学させたものの、金持ちの白人子息生徒――上院議員の子供、ヘリコプターで迎えに来る親等――とは異なり、徴兵を免れることなくヴェトナムで命を落とした息子を悼むメアリーの心痛は、彼女の忍耐強い立ち居振る舞いや無言の表情、暮らしぶりといった繊細な描写なぶん余計に胸が詰まる。そんな彼女を、「(白人を助けてくれる)魔法の黒人」のバリエーションと捉えることも可能かもしれない。だが、キング牧師がヴェトナム戦争を「白人の起こした戦争で、闘うのは黒人」と批判したことを思えば、メアリーは当時のアメリカの貧富/人種の不平等が作り出した大きな痛みと損失の象徴だろう。

ややエキセントリックな異世代間の交流、70年代の設定(ロケハンが見事。古い建物がしっかり残ってるなあ、ニュー・イングランドは!)や衣装(肘パッチ付きのツィード:笑)、そして寒そうな画面も含め、『Harold and Maude』を彷彿させる昔風のアメリカのドラマ映画が満喫できる。オーソドックスながら、こういう地味ながら安定感のある作りでじーんと来る作品も、いいものです(ちなみにこの作品、脚本に対して盗作疑惑が浮上。今後の展開を見守るしかないですが、微妙な気分ではあります……)

*寄宿校対決

『The Holdovers』はアメリカ東海岸=アイヴィー・リーグ系男子寄宿校の様相を垣間見せてくれた。これは「体験した人にしか分からない」閉じた世界のひとつであり、やはり興味をそそられるけど、昨年こっちで話題になった『Saltburn』は、イギリスのオックスフォード大学+貴族社会という、ダブルに閉じた世界で展開する。大好きなバリー・コーガンが主演なので、彼を観るだけでもOKかな、と思い見始めたんですが……いやー、これは色んな意味で「舐めてる」映画だと思う(コーガンは既に『Eternals』という駄作にも出演しているので、キャリアのためにも、そろそろ作品を選ぶ頃合いだろう)。

大まかな筋書きは、ぶっちゃけ、イヴリン・ウォーの『Brideshead Revisited』とパトリシア・ハイスミスの『The Talented Mr. Ripley』のブレンド。コーガン演じるオリヴァーは、成り上がり/寄生虫のトム・リプリーと貴族に魅せられるチャールズ・ライダーの中間的なキャラで、2006年にオックスフォードで知己を得たポッシュで美男な同級生フィーリックスと仲よしになり、彼の自宅にして超豪邸であるソルトバーンと、有閑社会に取り入っていく。しかし一見純朴そうで、上流人から「哀れな下々の子」とペット扱いされるオリヴァーは嘘をつき、策謀を仕掛ける。

この展開だけでも、『The Servant』といった転覆劇のモダナイズなのだろうと察しがつく。だが、周到にあれこれ陰謀をめぐらせる割りにオリヴァーの動機があっちこっちに推移するのは――彼が「頼りにならないナレーター」であるのを差し引いても――『Saltburn』が過去の様々な転覆劇の混ぜこぜなパッチワークだからじゃないかと思う。フィーリックスに抱く愛情と嫉妬の混じる情念はリプリーだが、リプリーのサイコな冷酷さには欠ける。ライダーが華麗な豪邸と貴族に注ぐロマン――『Brideshead』は「失われつつある文化」へのはなむけだった――ではなく、オリヴァーは結局は、自己満足な充足&資産目当てと映る。動機がナゾでもいいのだが、『The Servant』の風刺、あるいはブルジョワを根本から変えてしまう『Theorem』のアレゴリー性はない。

ゆえに筆者には、エメラルド・フェネル監督が、ありもののプロットに自らの体験――彼女自身上流の出身でオックスフォード卒だ――をミックスし、今風にポップ・カルチャーを適宜ちりばめた(劇中に使われる楽曲は彼女が学生時代に好きだった曲じゃないかと思われる)、一種の「私の青春メモワール」のように思える。自己耽溺じゃないですか、それは?

いや、もしかしたらこれは、「貧者にいいように手玉に取られる貴族のバカさ」を皮肉ろうという、インサイダーである彼女なりの自嘲気味の「上流批判」なのだろうか? だが、世襲制の貴族が間抜けで退屈で、ヌーヴォー・リッチ族がセンスに欠ける空疎な連中なのは言われなくてもみんな知っている。映画の中で、ロザムンド・パイクの演じるレディ・エルズペスは「パルプの〝コモン・ピープル〟で歌われる女の子のモデルって、あなたじゃないの?ってみんなに言われるけど、違うのよねー」という主旨の台詞を言う。これは貴族の自意識のなさを嘲笑したいのだろうが、監督自身も自意識がないなと感じずにいられない、それくらいシラけるジョークだった(「金持ちを叩け!」というノリは『Succession』以来トレンドだが、『Succession』はちゃんと風刺の対象と作家とが分離している)。

自分はロートルに過ぎず、本作は「こんなショッキングな映画は初めて!」と若者に大受けし、TikTokも盛り上がった。だが、カントリー・ハウスの豪華なインテリアや贅沢な暮らしぶり・広い敷地の美麗な映像にため息をつかせ、それとは対照的な目を剥くようなエグい場面の数々でショックを与えるこの作品は、「金」「セックス」「暴力」という最もベーシックな欲望をくすぐる意図――「あなたたちが観たいのはこれでしょ、ほらどうぞ!」と言わんばかり――がミエミエ。「観客を舐めんなよ」と感じてしまうわけです。このノリは、フェネルがプロデュースしライターとしても参加したTVシリーズ『Killing Eve』、ひいてはフェネルの友だちであるフィービー・ウォラー・ブリッジの作品に、いつも漂うものでもある。彼女たちはジェンダー・バランスの悪い映画・ドラマ界でがんばっている人たちなのだが……「女でもタブーは破れますよ」と自慢げで、その、男と張り合う(=つまり、既存の枠組みに留まっている)狭苦しさが、筆者は苦手だ。

*倒れる男たち

とはいえ、『Barbie』をはじめ女性作家の進出は続いている。各方面から絶賛された『Anatomy of a Fall』のジュスティーヌ・トリエも、そんなひとりと言える。雪山のシャレーから男性が転落死し、検察側は、事件発生時に現場にいた唯一の人間である彼の妻サンドラを殺人犯として起訴する――というプロットの『Anatomy』も、女性/男性の(一般的な)力関係を逆転させている意味で「タブー破り」だ(しかもサンドラは母親でもある)。だがこの作品、「これみよがし」な暴力やセックスの画面描写はないし(音声、あるいはニュアンスで示唆されるが)、説明的なフラッシュバック場面も一回しか登場しない。ミヒャエル・ハネケ的な欧州映画のストイックな伝統が心地好い。

映画のタイトルや宣伝スチルからも、プレミンジャーの『Anatomy of a Murder』が浮かぶ。また、ドイツ人(=外国人)で人気作家で、オープン&雄弁な「人間」であるサンドラが、法廷やメディア/世相の考える「女性」像にそぐわず勘ぐられる面はワイルダーの『Witness for the Prosecution』も彷彿する。無実を訴える彼女に様々な角度から疑惑がぶつけられる様は残酷だ(かつ、勝訴のためには陪審員の「エモーション」をいかに味方につけるかが大事、というプロセスも描かれる)。プロシージュアル/法廷劇としても楽しめるわけだが、この心理スリラーのキモは、もっと身近で(そのぶん)もっと分かりにくく白黒つかない「ナゾ」である家族や夫婦関係のあやだ。ゆえに観る人によってオチの理解は異なるだろうし、余韻も残る。フランス人のトリエの感性の方が、フェネルよりも好きです(音楽面でも、50セントの〝PIMP〟の使い方は『Saltburn』のフロー・ライダーよりはるかに効果的。あと、元サヴェージズのベスも脇役で出演してます)。

『Anatomy』を観て、パク・チャヌクの『Decision To Leave』を思い出した。あれも男性の転落死事件がきっかけで、中国人の妻に容疑がかかるところから始まる映画だった(とはいえあちらは、ヒッチコック風のオブセッションの物語なのだが)……なんて考えていたら、ヨルゴス・ランティモスの『Poor Things』でも男たちがよくぶっ倒れる。死にはしないが、主人公ベラ・バクスターを「所有」しようとする男たちは階段でこけ、麻酔薬や酒でつぶれ、殴り倒され、気絶してひっくり返る。作品序盤のモノクロ+魚眼レンズ使用と相まって古いスラップスティック喜劇やサイレント映画を思い起こすし、ベラに振り回される彼らは滑稽な小道具のようだ。

ウェス・アンダーソンばりに緻密にデザインされたスチームパンクな幻想世界を舞台にしたこのファンタジー作品は、自殺した女性の屍体に彼女の胎児の脳を移植し生き返らされたベラ(エマ・ストーン)のビルドゥングスロマン。「子供の無垢な魂を宿した麗しい肉体の女性」を創造した外科医「ゴッド」ウィン・バクスター(ウィレム・デフォー)の伴侶となることが前提だったので、いわば『Bride of Frankenstein』であり、かつ助手の医学生マックス(ラミー・ユセフ)が彼女に恋するあたりはバーナード・ショウの『Pygmalion』的と言える。しかしこの人体実験=研究対象を独占すべく屋敷に閉じ込める両者の思惑は、ベラがみるみるうちに成長し、自我とセックスに目覚めることで瓦解。プレイボーイのダンカン(マーク・ラファロ)に誘惑/誘拐されて彼女は屋敷から出奔し、リスボン、アレキサンドリア、パリを周遊し世界を味わい(牡蠣からエッグタルトから酒まで)、見聞を広げていく。そのあれこれは、観ていただくのが一番でしょう。

書いているだけでもめまいがしそうなこのプロット、原作者はスコットランド現代文学のキー・パーソンのひとりで、画家としても知られるアラスター・グレイ。本のメイン舞台のグラスゴーは映画ではロンドンに置き換えられている(デフォーが下手なスコットランド訛りで喋るのは、グレイへのオマージュなんだろう)。残念ながら筆者はグレイの著作を読んだことはないが、彼のメタフィクションな処女長編『Lanark』はカルト人気を誇る一冊(600ページの大著!)で、本屋の「店員のイチオシ」コーナーで何度か見かけたので記憶に残っていた。

というわけで、父・求婚者・愛人・夫といった様々な「男たち」をバッタバッタとなぎ倒し、ベラは自己啓蒙を果たす――というのは、たぶん女性の自立のメタファーなのだろう。だが、女としてこの映画を観ると、あれこれ引っかかる。白紙状態のベラは、最初のうちは社会的な「慣習」や「恥」の概念を持たず、ジェンダー意識もない子供だ。片言の幼児語でしゃべり、癇癪を起こし、身体をうまく使えず歩くのにも苦労するその姿は、頭では「彼女の中身は子供なのだ」と分かっていても、サーカスの見世物のようで、人間として痛ましい(筆者には笑えない)。

ベラはすぐ思春期に達し、自慰の喜びに目覚め、性欲と食欲を満たすことにしばし夢中になる。でも、社会のルールを知らないはずのベラは、なぜ脇毛は綺麗に剃っているのだろう(陰毛は残ってますけど)。初潮もいつの間にか起こっていたみたいだし、更に言えば、地味にマスターベーションしていたところから、男を初体験して一発でアクメに達するのも、「本当かいな?」と感じた。彼女はニンフォという設定なので、性的発達が速い……ということかもしれないし、すぐにエクスタシーを得る女性もいるんだろうけど、現実的とは言いがたい。まあ、この作品は明らかに「ファンタジー」なので――豚の頭を持つニワトリといったあり得ない「創造家畜」や、蒸気馬車や未来的なケーブル・カーが登場し、アナクロです――、ベラに現実を当てはめるのはお門違いかもしれない。だが筆者には、彼女は「男性のファンタジー」の中の住人のように思える(スパイク・ジョーンズの『her』すらだぶる)。

ベラが幽閉の身から脱出すると世界はカラーに変わり、彼女のファッションもふわふわしたパステルカラーがメインの、薄着のショートパンツに変化する。だが哲学や社会主義に目覚め、イギリスに戻る頃までに、衣類は黒服や重々しいドレスに変化。そう簡単に「貫通」できなくなった=女の強さを視覚的に象徴しているし、実際、彼女は様々な意味で解放され、「勝った」と言えるのだが――ベラが去った後に、その喪失感を埋めるべくゴッドウィンとマックスが作ったもうひとりの「子供女」は、残念ながらそうはいかない。情緒が欠如した彼女はまさに大きな身体の子供で、やっとキャッチボールをやれるようになって祝福されるが、この屋敷の唯一の女性である看護婦は「この子の方が(ベラよりも)大人しいから良い」と、ラチェッドのように評する。虚ろな目で、そそるように口を半開きにして庭をうろうろする哀れな可愛いお人形さんのような彼女は、解放してもらえるのだろうか?

*タイムリー過ぎて重い2本

大変冗長になりました(ここまで読んでくださった方、本当にありがとう!)。なので最後は、『Oppenheimer』と『The Zone of Interest』でなるべく簡潔&真面目に締めようかと。確認したところ、日本公開は先なのでスポイラーも控えます。

スーパーヒーローやSF大作の印象が強いが、『Oppenheimer』は『Dukirk』に続く、クリストファー・ノーランの第二次大戦もの2本目。とはいえ史実に基づき、しかも実在の人物を扱ったという意味では初(かつ、20年以上の付き合いであるワーナーではなくスタジオはユニバーサル)。「原子爆弾の父」として知られる理論物理学者ロバート・オッペンハイマーは、後に赤狩りで追放される等、複雑で数奇で謎の多い人生を歩んだ。ゆえに各種ドキュメンタリーやテレビ・ドラマも作られてきたし、「ノーランが、なぜ、今?」と感じたのは事実。バイオ映画なのだろうか、と思ったわけです。

だが『Oppenheimer』は紛うことなき「ノーラン映画」だ。パラレルで進むふたつの聴聞会を軸に、オッペンハイマー(キリアン・マーフィー)の人生のキーとなる箇所や重要人物との出会いはほぼ時系列に沿ってフォローされる。しかしモノクロとカラー映像のミックス、ノンリニアな構成や幻想的なシーン/シークエンスの大胆な挿入等、お得意のテクニックを駆使し、核の兵器利用をめぐる科学・政治・私情が複雑に入り組んだコンスピラシー&ミステリーがヴィヴィッドに描かれる。編集(秀逸!)、映像――特にモノクロ映像のディープ・フォーカスや質感は、50年代映画の王道感を今風にシャープにアップデートしている――も合わせ、現在最もパワフルな監督のひとりの手腕が冴える。

そうして「ノーラン映画」になったことで、重い主題の扱い方――スポイラーになるので詳述は避けます――に異論を唱えたくなる人もいるだろう(特に日本では)。また、「男の相克/オブセッション」に夢中で女性キャラはそっちのけ、というノーランのクセも相変わらずだ。だが、ロシアの動きで核の脅威が再び顕在化している今、そのオリジンとその後の展開を俯瞰で見直すことは、苦いが重要な教訓だと思う。本作の原作になったオッペンハイマーのバイオ本は『American Prometheus』という題名だ。「神から火を盗み、人間に与えたプロメテウス」というメタファーは映画の冒頭でも参照されるが、火をどう用いるかは、いつだって人間次第だ。

『The Zone of Interest』も、パレスチナ・イスラエル戦争で奇しくもタイムリーになってしまった映画と言える。「ホロコースト映画」ということになるが、アウシュヴィッツ強制収容所所長だったルドルフ・フェルディナンド・へスと彼の家族が中心になるこの映画は、ハンナ・アーレントの「悪の陳腐さ」を痛感させられる強烈な作品だ。恐怖はじりじり迫ってくるものの、目には見えない――というか、メインのキャラたちは、自主的に目隠ししている。

ぜひ実際に観ていただきたい――というか体験していただきたい――ので、詳述は避ける。だが、ノーラン映画が高予算・著名キャスト・贅を尽くした技術etcで「魅せた」としたら、この対照的に淡々と地味な作品は、丁寧なロケハン、周到なカメラ配置&編集、クローズアップや説明的な台詞回しに頼らない自然な演技や画面作り(ゆえに観客も画面の中にいて、登場人物のひとりとしてドラマを見守っている感覚が生じる)、象徴的な場面、音響デザインといった「密度の濃さ」で見せる。どちらが上か云々の話ではないし、どちらも根本は反戦映画であり、そのメッセージがいかに伝わるかが何よりも大事だ。しかし『The Zone〜』の方が、最初の衝撃の後にも色んなものがわだかまり続ける。筆者にとってはたぶん、『Oppenheimer』の巧妙なジグソー・パズルを読み解くよりも、こちらの方が面白い。

この映画には『Anatomy of a Fall』で主演のサンドラ・ヒュラーも出演しているが、2作での彼女の演技の音階の変えぶりは見事で、個人的にはエマ・ストーンよりも「女優賞」がふさわしいと思う。

今回取りあげた映画の中で、これだけは劇場で観た1本だった。一般公開の前に、場末のマルチプレックス館で一回限りの先行上映があって飛びついた次第(大音量で観れたのも含め、大正解だった)。高らかに宣伝されていたわけでもなく、夜の空きの時間に「こっそり」忍び込んだ興行っぽかったが、フタを開けるとなんとほぼ満員。小さい会場での上演だったのでお客は200人強だったとはいえ、寡作なグレイザーのカルト人気を感じて嬉しかった――というのもこの人、約四半世紀の間に4本しか長編を撮っていない。だが、その4本のどれも、ジャンルもテーマも異なる――『Sexy Beast』は英ギャングスター映画、『Birth』はニューヨーク上流社会を舞台に愛の怖さを超自然的に描き、『Under the Skin』の主人公はグラスゴーにやってきたエイリアン――ものの、毎回「ジャンル」を越えた映像表現や実験、ストーリーテリング、演技を引き出している。本作も、その唯一無二&駄作なしなキャリアの素晴らしい最新章だ。ノーランはキューブリックを崇拝しているが、彼とは別のレベルで、グレイザーもそこに迫っている気がする。

スコセッシの『Killers of Flower Moon』も絶対に観たいので、チャンスを待ちます。

大変ご無沙汰しております。投稿、やる気がないわけじゃないんですが、年末以降、何やかやと忙しく、急な仕事も多くて……。今もワタワタしてます。

でも、確認したら約3か月ぶりなので、半ば墓場ブログになってますな。いやはや。

本当は、ここしばらくの間に観た映画やドラマについての覚書をまとめておこう、と思ったんですが(これは書きます)、その前に、今日、うちのフラットの狭い共同裏庭に素敵な異変があったので、書いておきます。

庭は、狭いながらもビジターは色々いる。近所の飼い猫たちとリスを筆頭に、たまにキツネまで入り込む。でも、一番多いのは小鳥で、今の時期は毎朝、鳥たちのDawn Chorusで目が覚めます。冬の間は、黒ツグミ、いわゆるポール・マッカートニーの「黒ツグミは夜に啼く」で、夕暮れから夜にかけて、美しいさえずりが楽しい。

でも、日が長くなってきた近頃は、もうちょい小型のシジュウカラとかが、早朝から騒がしい。そういや少し前に、高い樹のてっぺんで朗々とさえずっている鳥がいて、あれはしばし聞きほれた。澄んだ、通りのいい鳴き声の到達域の広さも大したもの。通りがかりの、犬の散歩をやってたおじさんに訊いたら、「たぶんツグミだろうね」とのこと。パートナー探しでがんばってたのかな。

ともあれ:小鳥たちが割と来る庭なので、たしか2年くらい前に、冗談半分で木製の巣箱をお隣の家の塀に設置したんです。巣箱は、通りに棄てられてたものを拾ってきただけ。設置位置は決して高くないし、塀の上部をカバーする雨よけの屋根は、猫たちがよく交通路に使っている。猫が思い切り伸びをすれば、巣箱に上からちょっかい出せる。なので、鳥が用心して近づかないかも……と思っていた。

ですが、今朝、庭に動きがあるのに気づいた。曇りで無風な朝だったので、何かが視界をよぎるのが目についた次第。コーヒーを飲みながら、窓越しにぼーっと眺めていたら、小鳥、たぶんスズメが、巣箱に入ったのが見えました! 去年の夏、一時的に庭に展開した、コウモリの舞い以来の興奮かも。

最初のうちは、「うーむ、もしかしたら、物件の下見をしてるだけかな?」と思ったんですが、近くの樹の枝にとまり、盛んにさえずっていた。少し経って巣箱を見ていると、何やらものすごい勢いで、一羽が行き来している。勝手に想像すると、母鳥が「この巣箱でお産するから!」と宣言して、父鳥が営巣の材料を必死に集めている印象。ほぼ一分刻みで、何かをくわえて巣箱にイン。あのペースの速さからしても、まだヒナに餌を与えているわけではなく、産卵の準備段階じゃないかと推察しています。お疲れさまです。

割と露出度の高い巣箱なので、借主は現れないかな……と思っていましたが、もしかしたら、家庭が営まれるかもしれません。何もやってあげられることはないので、なるべくそっとしておいて、彼らをビビらせないようにします。バードウォッチャーではないから、双眼鏡とかで詳しく見れないし、写真もアップできないんですけど、まあ、しばらく見守ります。で、フル回転で行き来するスズメを見ているうちに、庭のボス的なムクドリも登場。ムクドリは、見た目は可愛いんだけど、小鳥チームのなかではもっとも気が強くて大胆で、主張もでかい。なので、スズメが引っ込むかな?と思っていたら、ムクドリは地面をつっついて餌探しに夢中で、スズメの引っ越し動向は無視。

そういや、あたたかくなってきたので、ミミズや羽虫をよく見かける。ムクドリも、それらをがっつくのに一生懸命なのかもしれない。啓蟄ですね。

今回は、お知らせ兼業務報告です。

エレキングさんの紙版が発売の運びとなりました。主柱の「10年代を考える」特集に加え、この時期のお楽しみ=年間ベスト作品のリストも目白押し~。

webでは読めないコンテンツばかりです。当方も、通訳他で、ちょっと協力させていただいております。詳しい内容に興味のある方は、こちらのリンクから、チェックくださいませ。

TV Roundup: Justified, The Gallows Pole, Boiling Point, Blue Box, Planet Earth 3

寒さもつのってきて、一瞬ですが、もう雪(雹かもしれない)も降りました。というわけで久々のポストは、薄着で過ごせた時期がもはや嗚呼〜懐かしいよ〜!な夏あたりから最近にかけてのテレビねたです。ドラマからドキュメンタリーまでごた混ぜですが、あれこれ綴っていきます。

●Justified: City Primeval(FX)

パイロットのみで打ち切りというケースも珍しくない弱肉強食なテレビ・ドラマ界ですが、カルト人気を誇りつつも数シーズンで惜しまれつつ終了、というパターンも切ないもの。それでも「捨てる神あれば拾う神あり」、たとえば英産犯罪ドラマ『Top Boy』がオリジナルの2シリーズ終了から6年後にネットフリックス(とドレイク)経由でまさかの復活を果たしたりもする。

その意味で、オリジナルのOAは2010〜15年だからなんと8年ぶり――たぶんコロナの影響で制作が遅れたのもあったでしょうが――に『Justified』が復活と相成ったのは、非常に嬉しかった。以前も本ブログで触れたと思うが、筆者は『Justified』は完全に後追いのクチながら思い切りハマった。こうして放送終了後に徐々に「隠れた/知られざる逸品」の地位を獲得するドラマは、オン・デマンドやストリームが一般化した現在、増えているのだろう。

んなわけで『Justified』再び!の報に触れた時は小躍りしたものの、同時に「どうドラマを延命させるのだろう?」とも思った。というのも、このシリーズは単に「無惨な尻切れとんぼの打ち切り」なわけではなく、5シーズンにわたってエキセントリックなキャラとややこしい人間関係を育て、因縁やストーリー曲線も良い感じにふくらんだところで、それなりの「落ち」がついて終了した。しかも原作者エルモア・レナードは、『Justified』の主人公:レイラン・ギヴンスものは多く書いていない(他の小説にカメオで登場するケースはある)。レイランが主役を張る長編『Riding the Rap』すら、なんとシーズン1の1話で翻案・消化されてしまったくらいで……いやはやもったいない。

イギリスでストリーミングに落ちてくるまで時差があったので、スポイラーは極力避けてレヴュー等は見ないようにしていたが、原作不足問題の解消は副題にあった。「City Primeval」はレナードが1980年に発表した犯罪小説で、この筋書きやキャラを用いて、主役の刑事をレイランに変えたという仕組み。『Justified』でティモシー・オリファント演じるレイランは、映画化の多いレナードにとっても一番のお気に入りだったという。おそらく管財人も、それを踏まえてこの翻案にゴーサインを出したのだろう。

ともあれ、フタを開けてみると――うーむ。正直、いまいち。微妙でした。これは自分の期待値が高過ぎたせいで、そこは差し引くべきだろうけども。前シリーズから15年後……という設定で、オリファントの「イメージの維持ぶり」は賞賛に値するし(ごま塩になった以外、ほとんど変化なし!)、彼が「レイラン立ち」のポーズを決めるだけでも『Justified』の世界に投げ込まれる。

プロダクション・ヴァリューも立派なものだし、アンジャニュー・エリスら演技派も見せ場を発揮。ストーリー展開やアクションのキレもよく、いったん見始めたら止まらないのは昔と同じ。ストーリーもスリル&どんでん返し&裏切りの連続で、レナードらしいジェットコースターな魅力が味わえる。ですが、主な舞台がレイランの生まれ故郷ハーランではなくデトロイトなのは、やはり物足りない。デトロイトの風情を楽しめるのは、それはそれでいいんですが、例の主題歌の「♪I see them long hard times to come」のカントリー味がなくなってしまったのは寂しいな、と。

それと共に、ハーランでレイランが築いてきた家族/友人/敵対関係やタッグを組んできた捜査チームとの息の合ったプレーもなくなってしまった。一癖も二癖もあるキャラが多く、暴力描写のすさまじさとコントラストを描く形で、彼らが気の利いた台詞とコミックリリーフをもたらしてくれるのが魅力だったんですけどね。時代に合わせて(?)全体的にもっとタフでシビアというか、おちゃらけ少なめなトーン。サブプロットに「白人保安官の、黒人容疑者に対する過剰暴力/ハラスメント問題」の要素が含まれたり、「早撃ち」の果たし合いで決着をつけるレイランの昔流な解決法もPCを意識してか抑え気味。モダンな西部劇という一種のファンタジーであった『Justified』が、より現実的になってよみがえった、とも言える。

そのアプローチそのものは、昔からのファンだけではなく新世代のオーディエンスにもアピールするための方策として納得できる。ですが、今シリーズに対する当方の最大の不満、それはずばり「ヴィランが役不足」だったところ。原作は読んだことがないけれども、アンチ・ヒーローであるクレメント・マンセル――アモラルな凶悪犯罪者――が、彼を追うヒーローのレイランと同じくらい重要なストーリーだ。このマンセルをボイド・ホルブルックが演じたんですが、元モデルだけにルックス&ボディはナイスながら、サイコパスの奇妙な魅力(=カリスマ)と、その裏に潜む「mad man」の異名をとるだけの冷酷非情さ(=犯罪者としての知性)を感じさせない。ので、このただのサディスティックで面白みのないキャラに対して心理的に投資する気が起きないし(「とっとと逮捕されてくれ」としか感じない)、彼の「ホワイト・ストライプスねた」もひたすら痛かった……(せっかく足されたこの「デトロイト風味」が、不発に終わって悲しい)。たとえば、チャールズ・ウィルフォードの『マイアミ・ブルース』映画版でアレック・ボールドウィンが演じたのもこういう暴走キャラだったけど、ボールドウィンはこの二重性をしっかり体現していたと思う。

もうひとつ、これはちょっと手厳しい意見かもですが、オリファントの実の娘がレイランの娘:ウィラ役で出演ってのも、なんだかなー。ファン・サーヴィスだとも言えるし、父子共演を微笑ましく感じる人もいるだろうけど、このキャラは本筋には大して関わってこないので「とってつけたネポ」な印象が拭えない。離婚家庭のティーンエイジャーと、彼女に振り回される父親という「よくある」親子ドラマも欲張って前半に含めたことで、肝心の犯罪ストーリーにエンジンがかかるまでアイドリングした感があったのも惜しい。まあ、「かっこよく悪人を倒し、女性にモテモテのスーパー保安官レイランも一児の父、老けて円くなってきた」という成長を描きたかったんでしょうけれども。

というわけで、「同じようでいて違う」のが、筆者にとっては裏目に出てしまった新『Justfied』というところです。かつ、ラストの落ちが――ネタバレになるので触れませんが――「それって、確かに嬉しいんだけど、でも反則じゃない!?」と感じずにいられない、アンビバレントな後味が残るものだった。もっとも、ファンの反応は良いみたいだし、それも当然なんですけど、当方にはやや安っぽいトリックだなと思えた次第で痛し痒し。犯罪ドラマが数多くひしめく中でも、『Justified』の高いエンタメ性はやはり頭一つ抜けている。けれども、この最新シリーズは一種の「外伝」として、別腹で消化した方が良いかなと思っている。

●The Gallows Pole(BBC)

お次は、シェーン・メドウズ監督の最新ドラマ『The Gallows Pole』。なんとメドウズ初のBBC登板、そして初の時代劇と、初物づくしになりました。それが果たして吉と出るのか、凶と出るのか?という面も興味津々でしたが、いやー、さすがメドウズ! 気合いの入ったオルタナ時代劇でありつつ、作家性もがっつり味わわせてくれます。イギリスでの放映は、民放に較べてお堅い(=諸規制が厳しい)BBCなので、それがどう作用するのかなとも思っていたけど、制作そのものはA24なのでメドウズも妥協せずに済んだ模様。

原作はベンジャミン・マイヤーズの同名歴史小説。当方は未読ですが、産業革命で大変動していた18世紀:英北部ヨークシャーのヘブデン・ブリッジ――過去数年、英北部のインディ・ロック・シーンのハブにもなっている――にあるクラッグ・ヴェイルというエリアに実在した「Cragg Vale Coiners」なるギャング団が主人公です。「ギャング」と言っても強盗/窃盗団ではなく、贋金作りの一種の地元協同組合に近い(英国史上に残る大犯罪のひとつだとか)。産業革命の大波を食らい失職した紡績/機織り職人(昔のイギリス人は自宅で手作業で糸を紡いでいたんですね)が多いクラッグ・ヴェイルでは貧困層が増加。彼らに紡績器具を貸し出すことで賃貸料をせしめる富裕層や地主は、貧民の苦しみなど無視している。そんなところへ、職を求めて遠隔地に出奔したまま長いこと音信不通だった「放蕩息子」デイヴィッド・ハートリーが帰ってくるところから話は始まる。

荒れた生活を送りいくつもの罪を重ね瀕死の重傷を負ったデイヴィッドは、故郷の村を目指す長旅の途中、『嵐が丘』を思わせるムーアズで行き倒れになりかけたところをペイガンな土着神(精霊? いや、悪魔かもしれない)に命を救われるという不思議なオカルト体験をする。村の名士の息子(父親が亡くなったところに、デイヴィッドが帰ってくるのも象徴的)である彼は、以降この超自然的な異教神のお告げ――マクベスの三魔女みたいにありがちにおどろおどろと重々しいだけではなく、妙に剽軽なところがナイス!――に従いつつ、村の窮乏を救う一種の「王」として再生を果たすことになる。

彼が持ち帰った秘密兵器は「クリッピング」なる贋金作りの技術と道具。今とは違い、拙く鋳金されていた当時の硬貨のハミ出したりいびつな端を丁寧に切り取り(clipping)、削り、そうやってセコセコ集めた金のクズを溶かし、硬貨に鋳造し直すというもの。ざっくり言えば、金貨を10枚集めれば、そこから贋金コインを1枚作り出せる=11枚になる仕組み。最初はビビっていた村人たちも、このままじゃお先真っ暗なシビアな状況を前に一蓮托生、子供から大人まで彼の犯罪エンタープライズに加担し協力することになる。

それこそ、森に潜んで敵の接近を見張る子供の前哨隊からカモを騙すお色気チーム、スリに鍛冶屋に時計職人に会計係りまで、コミュニティが人海戦術に取り組む様は痛快。基本的に「ハイストもの」が好きな筆者にはたまらないし、「誰もが(知力、体力など、程度の差はあれ)貢献できる」という前提により、それまで活気のなかった村にインスピレーションの電流が走るのは感動的だ。自分も何かの役に立っている、という意識=生き甲斐って、大事です。

このメイン・プロットも充分面白いが、それを起点にメドウズ味が通津浦々に行き渡っている。まず愉快なのは、時代劇なのに「歴史物」っぽさをあっさりうっちゃっている点。時代考証はなされているとはいえ台詞回しは今風で、「大昔のヨークシャー訛り」にあまりこだわっていない。演技もキャラ造型も現代的にナチュラルで時代がかっていない。「メドウズ組」である主演のマイケル・ソシャとトーマス・ターグース(どちらも生まれはミッドランズ圏)も、昔の言葉(theeとかね)は混じるもののアクセント他の足枷が無いぶんのびのび役柄に没入し、なり切っている印象。村民のやりとりやドタバタ、ユーモラスな丁々発止に耳を傾けていると、時代こそ違え、これも一種の『This Is England』、すなわち弱者や貧者やはみだし者のトライブ/ギャング/クルーを描くドラマであるのが分かる。本シリーズ――現時点で放映された3話はプリクエル/前篇に当たる――のラストのパーティ場面のカタルシスも、その念を強くさせてくれるものだった。

『This Is England』はターグース演じるシェーン少年のビルドゥングスロマンがスレッドになっていたが、ここではソシャ演じるデイヴィッドの男としての変容・転生がそれに当たる。無骨さと繊細さ、ドライでひきずるような英北部らしいユーモアと怪物の陰りが入り混じる力演で全体を引っ張っていて、メドウズの薫陶を受けた良い役者に成長しましたね! 一度は捨てられたことを恨みつつもやはり彼を忘れられない恋人グレイス(勝ち気で姉御肌で、これまたメドウズ的女性)とのこじれ(腐れ縁とも言う)が、シャイに少しずつほどかれていく描写も実に健気で愛らしい。

コスチューム・ドラマに現代風なひねりを加える――というトレンドは、『Peaky Blinders』の成功が大きかったと思う。時代劇と言っても19〜20世紀初頭のドラマなのでそんなに古くはないけれど、ダイナミックなアクション・シーンや臆面ないスタイリッシュな絵作り、アナクロな音楽の使い方(ガレージ・パンクやネオ・ゴス。何せ主題歌がニック・ケイヴ&ザ・バッド・シーズの名曲ですからね)は――好き嫌いも分かれるが――斬新ではあった。『Peaky Blinders』の作者スティーヴン・ナイトは、ミュージック・ヴィデオを思わせるこの華麗かつロックンロールでゴシック・ノワールでシニカルなノリを『Taboo』にも継承し、最近ではチャールズ・ディケンズ翻案も2本手がけている。例えばエミリー・ブラント主演の『The English』も、完全にこのノリだった(お話は凝っていてとても面白かったんですが、レイフ・スポール演じる悪役が、ナイト作品でのトム・ハーディのバロックなヴィランの二流パロディに見えて仕方なかったのはキツかった……)。

ただ、もういい加減このトレンドも食傷気味(実際、筆者は第4シリーズまで付き合って『Peaky Blinders』とキリアン・マーフィの美しいほお骨にはさよならしました)。『The Gallows Pole』も、タイトルロールだけ観ると「メドウズも『時代劇ロックンロール』の潮流に便乗しちゃったの?」とつい感じるが、ドラマ冒頭の原野を彷徨うデイヴィッドの姿には『Dead Man’s Shoes』が重なるし、いざドラマが回転し始めるとメドウズ作品の「魂/髄」がちゃんと伝わってくるので安心&満足。その『Dead Man’s Shoes』は一種サイケデリックなスリラーだったが、その英国的なダークさはここにも流れている。ちなみに、かのGOATが音楽担当ってのも、フォーク・ホラーの要素として超ボーナス点だな。後編はどうなるのかしら(そもそも「絞首台」ってタイトルですから、たぶん悲惨な結末でしょうね:嗚呼!)。

●Boiling Pint(BBC)

シェーン・メドウズと言えば、盟友/名優スティーヴン・グレアムとのコラボもつとに知られるところ。グレアムは一般的な意味での「イケメン」ではないものの、愛嬌が一瞬にして狂気に切り替わる目の離せない存在感(北野武を彷彿させる)と演技力を買われ、味出し脇役/助演としてドラマや映画界にどんどん躍進、今や主役級にまで成長しています。こういう下克上、最高だなぁ。

そのグレアムが主役を張ったのが、短編をベースに劇場映画に発展した『Boiling Point』。「沸点」というタイトルが示唆するように、予約で満席なある晩のサービス時のレストランの厨房&フロアのストレス状況を描いた内容で、公私で様々なトラブルを抱えたヘッド・シェフ:アンディがメンタルの「ギリギリ」に追い込まれていく。映画版はワン・ショット撮影のリアルタイムな作りを用いていたので、そのぶん余計に緊張感が半端無かった。その映画版の好評を受け、ドラマ化と相成った。『The Bear』の大ブレイクも、この決定にポジに作用したのではないかと思う。

設定は映画版の出来事の6ヶ月後。アンディのスー・シェフだったカーリー(を演じるヴィネット・ロビンソンは、先述の『クリスマス・キャロル』でグレアムと共演済み)は独立し、スタッフも引き連れて自身のコンセプトに基づくレストランを開店。コロナ後の逆境の中でマイ・ビジネスを軌道に乗せようと必死だ。この「劣勢挽回」の構図は『The Bear』と同様で、基本的に冷静でストイックなキャラであるカーリーも、仕入れ・資金繰り・スタッフの抱えるトラブルに絶え間なく巻き込まれグラグラ揺れっ放し。一方、リハビリ中のアンディの葛藤もサブ・スレッドとして並行展開する。

テンポの良い筋運びでストーリーは進行し、トピックやドラマも盛りだくさんなのだが、個人的に残念なのはそのせいで各キャラの発展・成長が促成栽培気味に思えたところ。カーリーの私的な苦悩が徐々に明らかになっていくプロセスは良いのだが、いかんせんこうしたドラマはアンサンブル・キャストとの和音や余韻がモノを言う。厨房のスタッフから接客チームまで年齢もバックグラウンドも幅広いキャラが登場するので、彼らの内面に光の当たるパートやエピソードが短めで、消化不足になってしまうのだ。

『The Bear』と比較するのはフェアではないかもしれないが、敢えて書くと:『The Bear』は家族経営のレストランが舞台であり、ゆえにファミリー・ドラマとしての力学が大きいぶん、公私のブレンドがしやすい。しかもこのレストランは元々はシカゴの下町の老舗サンドイッチ食堂であり、雇われた人間も縁故〜腐れ縁な面々が多く、いわば「疑似家族」。関係性が密でコアになるキャラが絞られているぶん、主人公カーミーの「ハイプマン」とも言える従兄弟リッチーのようなトンデモキャラにスポットが当たり陰影を細かく重ねていく余裕がある。

対して、『Boiling Point』が描くのは一般的なレストラン。もちろん、サービスを日々こなす「チーム」としての連帯感/友情はあるものの、ある家族の複雑なファミリー史という強力なバックボーンには欠ける。その分を補うためなのか(?)、ドラマにはモダンでリアルな「問題」が盛り込まれている。経営難、働き過ぎからくるストレス、アルコール/ドラッグ関連のトラブル、若者のメンタルヘルス、恋愛の危機、同性愛者のジレンマ、職場におけるハラスメント(キッチン内だけではなく、接客係がお客から浴びるそれもある)、貧困/失業の現実……。

心理的重圧に焦点を当てるのは、タイトルに見合う「沸点」を描くためのひとつの制作決断なのだろうし、それ自体にケチをつける気はない。ただ、それら「取り上げるべき」社会問題を一気に詰め込んだ結果、世話物ソープ・オペラっぽくなってしまったのは否めない。ここまでタイトにしなくても、もうちょっとユーモアを足して(良いキャラはいるので、ユーモアはちゃんとあります)、些細でも良いから個々の人間の達成する勝利や充足感も配合して欲しかったな〜と感じる。だが、このドラマの第2シリーズが制作されるか否かはOA時点では不明だっただろうし、打ち切りの可能性も視野に入れて、「やれる時にやれるだけやっておこう」心理も働いたのかも? かつまあ、個人的に『The Bear』の魅力はあれがおとぎ話=ファンタジーであるところに大きく依っていると思っているし、そういう作劇に向かわない/向かえない世知辛さが、ある意味、今のイギリスなのかもしれないと思った。

●Blue Box, Planet Earth 3(BBC)

最後にドキュメンタリー2作。ぶっちゃけ、近頃は映画もドラマもハマれるものとの出会いが決して多くない。と言っても、そもそも自分の利用できるプラットフォームの数が少ないので、見逃しは山ほどあるんだろうけれども。そういう場合は大抵音楽を聴くか読書に切り替えるのだが、もっと気楽で惰性な娯楽である映画/ドラマを疲れた頭が欲している場合は、大抵BBCiPlayerのドキュメンタリー部門を漁ることにしている。セレブとの他愛のないインタヴュー等も含まれるとはいえ、ちゃんと掘れば最新のオリジナル番組から過去のアーカイヴ作品、世界各国で製作されたドキュメンタリー映画も含む豊富なラインナップで、内容も人物伝からアート作、ネイチャーに社会派まで多彩だ。

『Blue Box』はそんな風にして出会った1本で、「イスラエルの森の父」と呼ばれ讃えられる公務員ヨセフ・ワイツの人生と彼の業績に光を当てた内容。タイトルはユダヤ民族基金の用いた「青い募金箱」(ダビデの星の青がシンボル)を指す。

1930年代から同基金の土地・植林局責任者として植樹計画やユダヤ人居住地確保を進め、「建国」の夢実現にはげんだワイツ。映画は、彼の曾孫であり本作の監督のミハル・ワイツが、曾祖父の残した日記を読むことでひもとかれていく。家族の蔵書や写真へのアクセスはもちろん、監督は記録映像やニュースリールや公文書等もふんだんに用いつつ、基金に対する国際的な反響、シオニズム運動、ホロコースト、パレスチナ分割〜イスラエル建国、パレスチナ難民問題……と長い歳月と諸相を立体的にトレースしていく。

「約束の地」を実現すべく、子供たちと共に荒れ地に樹を植え開墾にいそしみ、迫害されたヨーロッパのユダヤ人の入植を進めるかたわら、並行して貧しいパレスチナ人地主から土地を買収し住民を追放していったヨセフは自らの行為や政策に苦悩し葛藤も抱えていた。とりわけ心を掴むのは、この日記を読み曾祖父の活動をリサーチする中で、ミハルにも新たな「気づき」が生じるくだりだ。子供の頃に、学校の窓から見えた朽ち果てた住居跡や植樹によって埋もれた名も無い廃墟は、かつてパレスチナ人たちの「村」だった――学校で教わらなかったその事実に、彼女は衝撃を受ける。林業や経済基盤を築くシンボルとも言える植樹事業は、アラブの痕跡を抹消し、追放された村人たちが戻ってくる場所を消し去る戦略でもあった、と。

「迫害されたものたちによる迫害」?――ここで、彼女は自らの父や親戚にカメラを向け、曾祖父のレガシーをどう思うか?と訊ねる。この一種の「内部告発」に、彼らのほとんどは「時代が違った」「今の視点で過去を判断するのは、あまりに近視眼的だ」と言葉を濁し、中には怒って撮影を打ち切る者もいる。長年の戦争やテロリズムで多くの命が落とされてきた背景を思えば、彼らにも彼らなりの悲痛な体験と遺恨、観点や主張があるだろう。「建国の父」のひとりと尊敬される祖先に対し、「何も分かっちゃいない」今時の若僧にケチをつけられたくない、と感じてもおかしくない。そこを、「自分の家族だから」と繕うことなく、監督がありのままに見せているのも良い。と同時に、彼ら――インタヴューを受けたのは、中年〜年配の男性がほとんど――の対応ぶり=いわばシャットダウンぶりが、たとえばMeTooで糾弾された者たちの弁解に似ているのは、印象的だった。「時代が違った」から仕方ない、と。

偉そうにあれこれ書いているが、そんな筆者もこうした背景はまったく知らなかったので、目ウロコだった。たとえば60〜70年代に社会主義者のイギリス人がキブツにヴォランティア労働しに行ったり、「イスラエル建国」はかつて一種のコミュナルなユートピア的な夢の光を放っていたのだと思う。しかし、現実はどうだったのだろう? 作品そのものは2021年公開とはいえ、現在のガザ状況を踏まえても、一見の価値ありな作品だと思う。

ちなみに、そんな状況に合わせてか(?)BBCiPlayerではジョン・ル・カレ原作のドラマ化『The Little Drummer Girl』(2018)も再放送。これは確か、『The Night Manager』(2016)の好評を受けてのテレビ・シリーズ化だったが、その『The Night Manager』が自分的にはコケたので、スルーしていた。とはいえ『Lady Macbeth』で惚れたフローレンス・ピューが主演、しかもパク・チャヌクのドラマ監督デビュー作品なので、いつか観たいな〜と思っていたので、これを機にビンジ・ウォッチしました。残念ながら、原作は未読です。

大筋は、モサドにリクルートされ、欧州各地で爆弾テロをおこなうパレスチナのテロ組織壊滅のためにスパイとして潜入する英国人女性の物語。『Blue Box』を観た後だったので、イスラエル/パレスチナ双方の「道理」の矛盾も感じた。とはいえ結局のところ、ル・カレの描きたいのはスパイの虚偽の構築というメカニズムと諜報テクニック、そこで板挟みになる愛と忠誠心、そしてイデオロギーのチェスの「歩」の駒に過ぎない彼らの悲しみ・虚しさであり、そこはこのドラマでもきっちり描かれている。

とはいえ、うーむ、やっぱり華やか過ぎ&セクシー過ぎ? 舞台は70年代末なので、ファッションから髪型から車からインテリアまでレトロ・ポルノが楽しめるし、煙草とウィスキーは頻繁に登場。ギリシャや中欧、レバノン、イギリスのカントリー・サイド等々ロケーションも多彩だ。この「国際エスピオナージ」なノリは『The Night Manager』の影響なんでしょうが、スパイたちの任務の危険さと隠密ぶりと重圧を考えると、「こんなにかっこいいはずがないだろ!」と突っ込みたくなってしまう。まあ、主役のチャーリーが若く美人な女優なので、そうしたグラマラスな面も混ぜないと、若いヴューワーは「カビ臭い」と敬遠するのかもしれません。でも、チャーリーの機転や色仕掛けがこんなに成功するって、マジかよ?と感じてしまうのも事実。

あと、やっぱり相手役がアレックス・スカルスガルドってのが自分的にはNGだし(表面が整っているだけで内面が感じられないんですよ、この人は)、いつもなら確実な役者であるマイケル・シャノンも、妙な訛りと「私はモサドのジョージ・スマイリー」的に気負った演技で、観ていてやや可哀想になったくらい。一番ハマっていたのは、イヤミでいけすかない英シークレット・サーヴィス長官を「上級役人の尊大さ」で演じたチャールズ・ダンス。でも、「ドラマ」という枠に縛られないチャヌクの映画的な絵作りや編集・監督ぶりはばっちり堪能しました!

最後は、デイヴィッド・アッテンボローのネイチャー・ドキュメンタリー作の最新作『Planet Earth 3』。アッテンボローものは大体フォローしているんですが、いやはや、今回も北極から南極、密林から砂漠から海の底まで巡ってカメラマンたちの捉えた貴重な映像&喜怒哀楽に満ちた名場面満載。彼のドキュ・シリーズは全話一気に公開ではなく週一放映が多く、毎回待ち遠しいアポイント・ウォッチでした、ありがとう。

アッテンボロー作品も、ドローンやタイムラプスを始めとする撮影技術の進化に合わせ、よりHDでディープになっている。そこから明かされる生命のドラマは、繁殖・誕生・子育て・捕食・共同体・生存競争・死まで様々だが、本作ももちろんのこと、近年の彼の作品のキモにあるメッセージは気象変動が生態系に及ぼす影響の数々に対する警告、そして人間以外の動植物・環境へのリスペクトと愛情の念だ。アッテンボロー作品は日本でも観れると思うので詳細を綴るのは野暮なので控えますが(観てみてください!)、COP28が終了する直前の週末に放映された本シリーズ最終回では、政治家たちの地球温暖化に対するアクション/取り組みを問う声も発された。BBCは「政治的な中立」を重んずる公共メディアなので、これはなかなかスリリングだった――と書きつつ、受信料でまかなわれるBBCはこの不況&テレビ離れでピンチに立たされているそうで、アッテンボロー作品のように時間とお金のかかる番組の制作は、今後危険視されている。御大も97歳の高齢。いつ勇退しても誰も文句を言わない「国宝」にして英テレビ界の巨人ですが、それでもまだ伝えたいことが彼にはある、というのを強く感じた感動的なシリーズだった(涙)。

というわけで、ここしばらく観てきて、良きにつけ悪しきにつけ、心に残ったテレビ番組の好き勝手な感想でした。ここから先のイギリスのテレビはクリスマスねたがダーーーーッと続いてつまらないので、『Slow Horses』の最新シリーズを観れたら、それで打ち止めにしようかと思います。